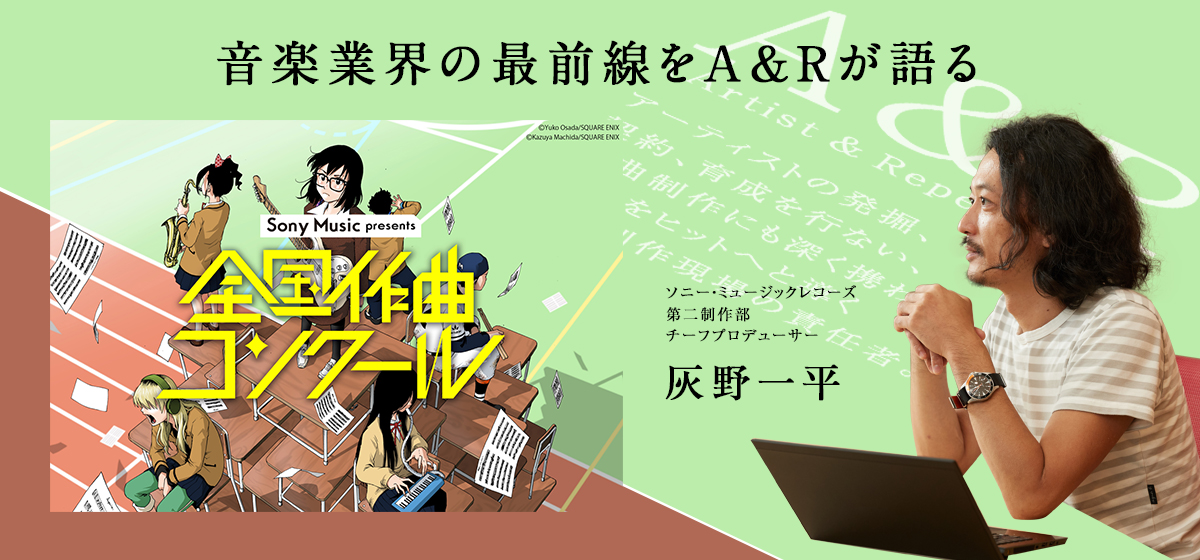

『全国作曲コンクール』の中の人に聞いた、コンクールの真の狙い

2018.09.07

2018.08.20

作曲・ソングライティングの才能にフォーカスした『Sony Music Presents 全国作曲コンクール』を通して、今の音楽シーンで求められている才能やプロのクリエイターとして活動していくための心得を浮き彫りにしていく特集。

今回は、Little Glee Monsterを始め数々のアーティストを担当し、ヒットへと導くソニー・ミュージックレーベルズ(以下、SML)のA&R・灰野一平に話を聞く。

業界では、名物A&Rとして知られる彼が、なぜ『全国作曲コンクール』の入選楽曲に自身が担当する3人組ガールズボーカル&ダンスグループJ☆Dee'Zの新譜に選んだのか? そして、現在の音楽業界で確立された作曲スタイルやクリエイターに求められる才能、A&Rという職業にかける想いを語ってもらった。

灰野一平

Haino Ippei

ソニー・ミュージックレコーズ

――『全国作曲コンクール』には、たくさんの楽曲の応募があったそうですが、そのなかからJ☆Dee’Zの新譜に、isotonicさんの「代わりにこの唄を」が選ばれた理由から教えてください。

灰野:『全国作曲コンクール』は、ソニー・ミュージックエンタテインメント(以下、SME)の新人発掘、開発を行なっているSDグループとSMLが協力して企画したコンクールで、約8,000曲の応募がありました。私のところにはコンクールの主要スタッフがあらかじめ絞り込んでくれた約100曲のリストが届きましたが、そのなかにisotonicさんが作詞・作曲した「代わりにこの唄を」があったんです。

普段、アーティストに楽曲を提供してもらうときは作曲コンペというのを行なって、プロの作家さんに曲の制作をお願いします。プロの作家さんがコンペに応募する楽曲というのは、当然ながら送られて来た時点で洗練されていて、そのままレコーディングに入れるぐらいの完成度です。そういったプロが作った楽曲と比べると、isotonicさんが応募された音源は、少し手直しが必要だなとは感じました。

しかし、初めて聴いたときに強い想いが込められた曲だということはすごく感じて、特に詞については、プロの作家さんからはなかなか出てこないヴァージンな想いというか、作曲を始めた頃の人じゃないと書けないような想いの密度感があったので、そこに惹かれて採用させてもらいました。

J☆Dee’Z

『代わりにこの唄を』

作詞・作曲:isotonic 編曲:TomoLow

――isotonicさんが応募された音源は、弾き語りのピアノバラードだったと聞いていますが、完成した曲はアレンジが加わってミディアムバラードになっています。これには、どのような狙いがあったのでしょうか。

灰野:応募された音源は、シンプルでストレートな、いわゆるJ-POPの王道バラードという雰囲気でした。ひねりで聴かせる曲ではなかったので、どちらかというとソロ・アーティストが歌うのに向いているのかなと。ただ、isotonicさんが入れてくれた仮歌が上手で、全体的なイメージがしっかり見えていたので、メロディと世界観を上手くマッチングしてあげればリリースできると思いました。

──そのままではリリースするのが難しかったと?

灰野:J☆Dee'Zはボーカル&ダンスユニットなので、アコースティックなアレンジでは歌いづらい。成立はするけど、おそらくリスナーには飽きられて、いわゆる数合わせの曲だと思われてしまうなと感じました。我々にはカップリング曲=数合わせという意識はなくて、シングルに4曲入れるなら全部シングル曲になるように作り込んでいるので、アレンジを加えさせてもらうことになりました。

J☆Dee’Z

ami、Nono、MOMOKAの3人組本格派ボーカル&ダンスグループ。2010年に全国各地からオーディションで集められたメンバーでダンスグループとして結成。多くのダンスバトルやコンテスト、ファッションモデル等の活動を経て、2014年にSMLよりメジャーデビュー。

──カップリング曲の質にもこだわるということですね。

灰野:現在の音楽の聴かれ方を考えたら当然ですよね。昔みたいにCDを買ってもらって、必然的に全曲聴いてもらえるという状況ではないですから。シングルのカップリング曲も工夫を凝らして作り込まないと、誰にも聴いてもらえない捨て曲になってしまう。そうならないための提案ですね。実際、isotonicさんにお会いしたときも、もしかしたら歌詞のリライトも含めて、お願いするかもしれないと伝えていました。

J☆Dee’Z

8thシングル『未来飛行/流星のパノラマ』

価格:1,200円(通常盤)/2,000円(初回生産限定盤)

──歌詞もですか?

灰野:ええ。じつは最初にこの曲を聴いたとき、私は恋愛ソングだと感じたんです。すごく若いときから何年も生活を共にしてきた非常に近しい関係のふたりが、別れてしまうイメージですね。でも、その恋愛ソングは、まだ全員10代のJ☆Dee’zが歌うにはテーマとして重いかもしれないと感じたんです。

──年齢的にもグループ的にも、それまでにはなかった路線ですね。

灰野:そうですね。彼女たちは元気で前向きで健康的なイメージのアーティストなので。そのため手直しをしたい箇所を指定して、歌詞の修正を相談したんです。するとisotonicさんから、ご自身が描かれた絵本が送られてきました。書き直したくないという意図ではなく、じつはこの曲が家族の愛を歌った曲で、こういうサイドストーリーがあるということが描かれていたんです。

──このエピソードはJ☆Dee’Zのメンバーも話していて、とても感激していました。

灰野:作家さんから、こんなに丁寧に想いを伝えてもらえることはあまりないですからね。もともとこの曲は、込められた想いの強さを感じて採用させてもらったので、isotonicさんの絵本を読み、それならばこの歌詞は書き換えてはいけないと判断しました。それで歌のニュアンスを男女間の雰囲気に寄せず、家族として捉えられるようなボーカルディレクションにして、制作を進めていったんです。

──文字だけ追っていくと確かに男女の関係がテーマのように感じますね。しかし、それをボーカルディレクションやメロディの起伏で家族の愛に持って行くというのは、すごく難しいことのように思います。

灰野:確かに難しいですね(笑)。実際、家族の愛がテーマであるということが聴いてすぐにわかってもらえるところまで持っていけたかはわかりません。そこはリスナーの皆さんに判断していただければと思います。ただ、制作する上で、メンバーの声色には非常に気を付けました。大きく空に向かって歌い上げる曲ではないので、声を張り上げてはダメ。とは言え、声量を落とすと想いが伝わらないので、それも違う。甘ったるさを一切排除しながら、心のなかの叫びということをメンバーには伝えました。

──彼女たちも貴重な経験を得たのではないでしょうか。

灰野:そうだと良いですね。ボーカルディレクションも二通りあって、リズムやアクセント、ビブラートなどのテクニカルな面をディレクションすることもあれば、歌詞に沿ったニュアンスや気持ちの解釈を相談しながら進めることもあります。今回はどちらかと言うと後者の方で、彼女たちにも頭のなかで詞の世界を画として思い浮かべてもらいながら、歌に気持ちをのせてもらいました。

──サウンドについてはいかがでしょうか? 先ほど、J☆Dee’Zはアコースティックなアレンジだと歌いづらいというお話もありましたが。

灰野:J☆Dee'Zはエレクトリックなサウンドだけじゃなく、アコースティックなアレンジでもしっかりと許容できるんですが、この曲をより彼女たちに近づけようとするならば、今っぽいサウンドにしたほうがよりリアリティが出ると感じました。

透明感やスムースな感じという、isotonicさんが作られた曲の芯となる要素は変えずに、外郭だけ今風のサウンドを当て込むイメージ。アレンジャーもTomoLowさんという、安室奈美恵さんなどを手がける新進気鋭の方に受けてもらえることになったので、彼のアレンジに期待しながら、最終的にはisotonicさんにも納得していただける曲に仕上がりました。

──コンクールで採用された楽曲ということで、アレンジをするにもデリケートな部分があったのではないでしょうか。

灰野:そうですね。この曲で最も大事にしなければいけないのは、isotonicさんがこの曲に込めた想いがJ☆Dee’Zを通してしっかりとリスナーに伝わることです。本人が望んでないもの、イメージが異なるものには絶対にしてはならないと思っていたので、そこは丁寧に進めました。

──現在の音楽制作の現場についてもお伺います。昨今、ダンスミュージックやポップスの世界ではコライト(複数の作家が共同で楽曲を制作すること)が増えてきています。今回の『全国作曲コンクール』でも、コライト自体は認められていましたが、こうしたスタイルは今後も拡大していくのでしょうか?

灰野:そうですね。私もコライト推奨派ですが、コライトが一般的になってきている理由は、今のリスナーが音楽に飽きやすい環境になっているからです。スマホさえあれば、さまざまエンタテインメントにアクセスできますし、音楽の聴かれ方もサブスクリプションが中心になってくると、世界中の音楽に出会える上に、過去の名曲は新譜と変わらない訳ですから、その人のプレイリストに入る競争率がどんどん高まっています。曲の冒頭からしっかり心を掴み、最後まで飽きさせずに聴かせないとすぐに飛ばされてしまうので、そういった楽曲を作るには、ひとりではどうしても限界があるということです。

──複数の作家がアイデアを持ち寄って曲を作るということですね。

灰野:1曲にいろんな発想を詰め込んでいくのが、今のJ-POPの定番になりつつありますね。それぞれが詳しい分野、得意なスタイルを重ね合わせて曲としてまとめていく。DTM(デスクトップミュージック)の環境も進化していて、それこそ初心者の方でもタブレットひとつで簡単に作曲できる時代なので、ひとりでも多くの人に音楽を届けるためには、我々も工夫を凝らさないといけません。

──そうした状況を鑑みて、今回の『全国作曲コンクール』に応募された方たち、そしてこれから音楽業界でクリエイターを目指す人たちに何かアドバイスを送るとしたら?

灰野:まず、演奏することを優先してしまってDTMにあまり触れていない人は、絶対にDTMをやった方が良いですね。ソフトもどんどんアップデートされていくので、なるべく新しいテクノロジーに触れ、使いこなせるようになっておくと重宝されると思います。逆にDTMばかりやっている人には楽器も絶対にやってほしい。

──どちらもバランス良くということですね?

灰野:世の中を理系と文系に分けるのがナンセンスなのと同様で、どちらも今必要なんです。最初から、自分は文系だと思い込んで数学なんか要らないといっても、今のご時世、プログラミングぐらいできなきゃいけないという流れになってきている。皆さん、そこを無視しがちですよね。音楽も似たようなところがあって、DTMだけ、演奏だけと分けず、両方に取り組んでもらえたら良いなと思います。

──テクノロジーは音楽業界でもやはり重要ですか?

灰野:音楽を作るのも「これからはAIだ」みたいなことが言われる時代ですし、今まで職人の技だったものがDTMによって個人レベルにまで持ち込まれていますからね。ただ、そのなかで楽曲の芯になるものを作り出すにはやはり、地味な楽器の練習や、ちょっとした音楽理論を学ぶことが大事です。

──作業自体はデジタルでも血を通わせるということですね。

灰野:はい。DTMの欠点は、どうしても家にこもりがちになることなんです。全てデジタルで事足りるようになってくると、みんな家から出なくなる(笑)。でも、それでは楽曲制作に必要なノウハウやインプットされる刺激が偏ってきてしまいます。

昔は徒弟制度的な閉鎖感はありつつも、みんながスタジオに集まって制作していたので、いろいろなノウハウが共有されていました。でも、今はもうそんな時代ではないので、それぞれが多少家から出てグループを組んで作曲して、ノウハウを共有していくような時代なのかなと思っています。複合的なバランスの中で、どこからどのように刺激を受けるかが大事ですね。

──それでは、A&Rとしては今後どのような意識を持って臨んだらいいのでしょうか?

灰野:今のA&Rにはいろいろな役割が求められますが、昔と変わらず重要なのはアーティストの音楽的スキルを成長させることです。アーティストが音楽を作る際、客観的に作品の質を判断してアドバイスを送り、楽曲を完成に導く。

また時には、今そのアーティストに何のスキルが足りなくて、どういうことを勉強してもらうべきかを見極めて提示しなければならない。そういったことを的確に行なえるようになるためには、A&Rも音楽が作られるプロセスは、知っておくべきだと思います。

あとは、月並みですが音楽以外のことにも興味を持つことですね。広く浅くということではなく、自分の中で興味のあることを強みにしておけると、引き出しが多くなって、A&Rの仕事には役立つと思います。

──最後に灰野さんがA&Rという仕事をしていて、一番楽しいと感じる瞬間や生きがいだと感じるのはどんなときでしょうか?

灰野:自分が制作に深く携わったものが世に出て、それが多くの共感を呼び、反響が生まれたときっていうのは、やっぱりこの仕事をやっていてよかったなと感じる瞬間ですね。みんなその高揚感を何度でも味わいたくて、やっているんじゃないかと思います。なかでも、自分が納得がいくもの、絶対これが良い! と思ったものに、反響があったときは、それがたとえ大ヒットじゃなくてもうれしいものですね。

次回の特集最終回は、『全国作曲コンクール』の運営に携わり、約8,000の応募曲すべてを聴いた、本コンクールのキーパーソンに話を聞く。

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27

ソニーミュージック公式SNSをフォローして

Cocotameの最新情報をチェック!