エモいバンド『ハンブレッダーズ』に惚れ込んでしまった『次ロッ研』の大人たちの話

2018.09.11

『次世代ロック研究開発室』、通称『次ロッ研』。

2016年にソニー・ミュージックエンタテインメント(以下、SME)内に設立された『次ロッ研』は、既存のルールやマーケットに縛られず、独自のスタイルで音楽ビジネスにトライするマネジメント&レーベルだ。

そんな『次ロッ研』は、昨年から今年にかけて、多方面でブレイクしたCreepy NutsやCHAIを筆頭に、10組のアーティストと関わりを持っている。

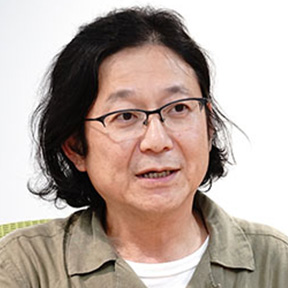

その姿勢はまさに“研究開発”プロジェクト。そんな『次ロッ研』の取り組みとコンセプトを、ゼネラルマネージャー・大野貴博さん、マネジメントチームのチーフでありライブ制作を手がける吉田智さんに聞いた。

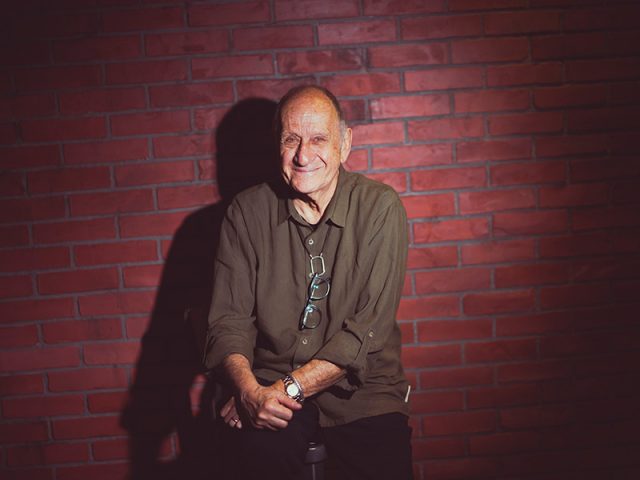

大野貴博

Ohno Takahiro

ソニー・ミュージックエンタテインメント

次世代ロック研究開発室

吉田 智

Yoshida Satoshi

ソニー・ミュージックエンタテインメント

次世代ロック研究開発室

――『次ロッ研』は2016年秋に新設されました。改めてそのきっかけを教えてください。

大野:CD が以前ほど売れなくなり、ライブやイベントなどの興行ビジネスが大きく成長してきた近年は、従来のレコード会社のやり方だけでは、ビジネスとして生き残りが難しい時代になりました。その上で、非常に重要になってきたのが、アーティストをマネジメントするという観点です。

そこで、レコード会社としての既存のやり方に捉われず、発掘からマネジメント、音楽制作までトータルでプロデュースする組織として設立されたのが『次ロッ研』です。

――「新しいマネジメント&レーベル」として大切にしているコンセプトは何でしょう。

吉田:“アーティスト主導”であることですね。現在は10組のアーティストが所属していますが、楽曲をリリースするレーベルもメジャーあり、インディーズありと様々で、それぞれのアーティストにあったビジョンで動いています。その上で、どんなアーティストと一緒に仕事をするかが重要で、『次ロッ研』では常に「替えのきかないアーティスト」、個性にあふれた「尖ったアーティスト」を求めています。

大野:『次ロッ研』では、アーティストによって、動き方がすべて異なりますので、契約形態もアーティストによって違います。『次ロッ研』は画一的な組織ではなく、独自のスタイルを持つアーティストの集合体と捉えてもらえれば。ソニーミュージックグループとしても、これまでにないチームだと思います。

――「次世代ロック研究開発室」という名前も、相当個性的ですね。

大野:そうですよね(笑)。聞いたところによれば、これは映画『シン・ゴジラ』に登場した「巨大不明生物特設災害対策本部」へのオマージュらしいです。「巨大不明生物特設災害対策本部」が「巨災対」と略されたように、『次世代ロック研究開発室』を『次ロッ研』と略して呼びたかったんだそうです。「研究開発室」と名付けられたように、従来の音楽ビジネスの概念にとらわれず、今までにいなかったアーティストの育成に挑戦する場が『次ロッ研』です。

吉田:ただし、「ロック」とついていますが、音楽ジャンルとしての「ロック」にこだわるつもりは全くなくて。現在、契約している10組のなかでいうと、Creepy NutsやRude-α、TOKYO HEALTH CLUBはジャンルで分けると「HIP HOP」です。僕らの「ロック」の概念は、「自作自演のパフォーマンスを自分たちで完結できる」ことを意味します。

大野:だから、『次ロッ研』アーティストは振り幅の違う人たちばかり。「替えのきかない」ものを追求して、新しい才能を発掘していったら、自然にそうなったと言ったほうが正しいと思います。

――「替えのきかない」「尖った」アーティストを、皆さんはどうやって発掘されているんですか?

大野:僕も長らくSMEのSD(スターディベロップメント)セクションにいて、発掘の経験と実績を積んできました。そのなかで、どこそこに面白いアーティストがいるらしいよ、という情報をもらったら、現地に行って確認します。さらに、行った先であっちにも良いアーティストがいるから見てみたら、と勧められてどんどん発掘網が広がっていきます。

吉田:僕が大事にしているのは、現場の声ですね。僕は以前、下北沢CLUB Queのブッキングをやっていたことがあり、ライブハウスからの生の情報を重視しています。あとは、インディーズレーベルを扱っているショップやWebメディア……いわゆるインフルエンサーの皆さんとの交流ですね。

大阪の「HOLIDAY! RECORDS」さんや「FLAKE RECORDS」さん、Webマガジンの「BASEMENT-TIMES」さんなど、目利きの皆さんが注目するアーティストの情報は気にしています。

――だから、耳の肥えた方々をうならせるアーティストにいち早くリーチできるんですね。昨年まではほぼ無名だったCHAIも、昨年末から今年にかけて非常に注目されています。

吉田:CHAIの活躍ぶりは、僕も驚いています。去年の2月に下北沢 BASEMENT BARで自主企画ライブをやったとき、集まったお客さんは40人弱でした。それでも、当時の彼女たちとしては、一番人が集まったライブだったんです。

そんな彼女たちが、3月には「SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)」(世界最大のクリエイティブ・ビジネス・フェス)に出演して、過酷な状況にも関わらず初の全米ツアーも大成功させ、夏には「フジロック(FUJI ROCK FESTIVAL)」の“ROOKIE A GO GO”ステージで超満員を記録。今年の7月には恵比寿LIQUIDROOMが即日完売して、年末の全国ツアーは6,000~7,000規模の総動員数を予定しています。インターネットを通じた評判や、インフルエンサーの方々の口コミ力がなかったら、ここまでバズることはなかったかなと思います。

大野:グラミー賞を獲るって公言してますからね。そういうアーティスト固有のドラマやストーリーを共有のイメージとして一緒に持ちながら歩んでいけるのが、我々『次ロッ研』の強みだと思うんです。そうじゃないと、僕ら自身も面白くないですしね。

吉田:そうですね。大切なのは、アーティストの長所を伸ばし、アーティスト性に寄り添いながら、いかに最適な場所に落とし込んで行けるかですかね。

――『次ロッ研』には関西出身や関西在住のアーティストが多いですが、上京せずにビジネスチャンスを広げているのも特徴ですね。

吉田:そこも『次ロッ研』らしいところかもしれないです。例えばバレーボウイズは、サポートメンバーを入れると7人編成の大所帯で、しかも全員がずっと京都に住んでいる。でも、地元にいるからこその、京都という土地が育むバレーボウイズらしさというのは大きい魅力。だから「東京に出てきたら?」とも言わないです。

大野:それを決めるのも、アーティスト次第ですから。アーティストそれぞれのやり方をスタッフサイドが尊重し、本人たちがやりたいことを、道が曲がらないように全力でサポートする、それが僕らの仕事です。結局、やるべきことはシンプルで、良い曲を作って、良いライブをやって、お客さんを増やしていく。CDが売れない売れないとぼやく前に、情熱を持ってやるべきことをやる。それが一番大事なことだと思ってます。

――長くアーティスト育成に関わっていらっしゃるお二人は、現在の新人発掘の現場に今昔の違いは感じていらっしゃいますか?

大野:それはありますね。今はどんなアーティストもSNSのアカウントを持っているし、YouTube に必ず映像をアップする時代、自らを発信するツールをたくさん持っていますよね。だから、誰もが平等にアーティストを探せるようになりました。

昔はオーディションを開催すれば一方的に多くの方が応募をしてくれたので、そういう意味では発掘も楽だったんですよ(苦笑)。しかし今は、他のレーベル、マネジメント事務所も含めて、情報が均一化されてしまっています。なので、僕ら自身がどういうアーティストを探したいのか、どういう情報に反応するかという、「目利き」の力が問われます。その観点では、巷ですごく噂になっているけれど「これは『次ロッ研』っぽくないから、僕らが手を挙げなくてもいいだろう」という判断も多々あります。

吉田:会議で「かっこよすぎるね」という言葉がよく出ます(笑)。

大野:『次ロッ研』にふさわしい個性が欲しいんですね。スタッフ間で、「次ロッ研らしさとは?」を言葉で確認したことは一度もないんですけど。

――その秘めた共通認識が『次ロッ研』の強みになっているんですね。

吉田:もうひとつ僕らの強みとして大きいのは、『次ロッ研』は各世代にまんべんなくスタッフがいることです。若い人から音楽業界のベテランまで。だから、今まで培ってきた経験が違ったり、それに紐づいて違う世界観を持っていたりするので、アーティストにいろいろなアイデアを提案することができる。アーティストとスタッフが、全員でコミュニケーションをとりながら進めていく感じはありますね。だから、アーティストから教わることもたくさんあります。「これが今熱いんだ」とか。

大野:音楽の聴き方に対するスタンスも、今の若い人は違いますからね。ザ・ビートルズとアニソンを音楽配信で同じ時間軸で聴けるわけですから。まるで違う年代の音楽をジャンルレスに楽しんでいる。その自由さから生まれる何かが、今の若いアーティストの個性を作っているのかなと思いますね。そこを伸ばしていって、CHAIのようなドラマを一緒に作るということが、僕らのやりがいであり、新人育成の醍醐味。なにせ、ソニーミュージックのなかにはいますけど、やってることは完全にインディーズなので(笑)。

――アーティスト側の意識に、今と昔で変化は感じますか?

大野:最近の子たちはみんな現実的なので、音楽では飯が食えないと思ってますね、前提として。お金を稼ぐなら、YouTuberのほうがよっぽどいいと(笑)。そういう意味では、今、音楽でプロを目指すのは、とても根性がいる。自己表現の場も増えたので、「俺にはこういう音楽しかないんだ!」という熱の高い人の数は減っているかもしれません。

――逆に言えば、『次ロッ研』にはまだそういう熱の高い人が集まっている?

大野:そうかも知れませんね。僕らも、売れる売れないが前提じゃなく、「こんなの見たことない!」とか、「なんだこりゃ、すげえな!」というアーティストを世に送り出したいし、楽しく、面白いことがしたい。CHAIの「グラミー賞を獲りたい」という発言も、彼女たちが言えば本当にできる気がする。そういう夢を一緒に見られるアーティストを、『次ロッ研』はこれからも求めていきたいし、僕らを驚かせてくれるアーティストは、まだまだ全国に眠っていると思います。

吉田:そのために新しいことにトライし続けるのが、『次ロッ研』の役目ですよね。やりがいはとても大きいし、楽しいですよ。

――今後の展開はいかがですか?

大野:去年、今年と「研究発表会」と題したショーケース的なライブを行なっていますが、7月頭の「次ロッ研 presents 第二回研究発表会」も、おかげさまで盛況でした。

吉田:今は10組のアーティストがラインナップされていますが、もちろん次に育成する準備が始まっているアーティストもいます。発表を楽しみにしていただきたいですね。

大野:みんな、すごく面白いですよ。あとは、当然、今いるアーティストがそれぞれスケールアップするサポートを全力で行なっていきます。メジャーデビューに向けて、ソニーミュージックの各レーベルと話をする人もいるでしょうし、他社さんとコラボレーションしていくバンドも出てくるでしょう。アーティストそれぞれのビジョンに合わせて、これからも研究開発を行なっていきます。

特集第2回では、7月に行なわれた『次ロッ研』の「第二回研究発表会」からハンブレッダーズのライブレポートと、彼らをサポートするA&Rにハンブレッダーズの魅力を語ってもらう。

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27

ソニーミュージック公式SNSをフォローして

Cocotameの最新情報をチェック!