西川貴教インタビュー:音楽を通して地域創生・社会貢献する『イナズマロック フェス』の進化【前編】

2020.10.28

2020.10.02

聴き方、届け方の変化から、シーンの多様化、マネタイズの在り方まで、今、音楽ビジネスが世界規模で変革の時を迎えている。連載企画「音楽ビジネスの未来」では、その変化をさまざまな視点で考察し、音楽ビジネスの未来に何が待っているのかを探っていく。

今回は、Volumetric Capture(ボリュメトリックキャプチャ)技術を用いた生配信ライブ『いきものがかり Volumetric LIVE ~生きる~』や宇多田ヒカルの音楽VRコンテンツ『Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018–“光”&“誓い”–VR』など、アーティストとテクノロジーを融合させる数々のプロジェクトに携わってきた、ソニー・ミュージックエンタテインメントの田中茂樹とソニー・ミュージックレーベルズの梶 望を招き、ふたりが考えるエンタテインメント×テクノロジーの未来について語らってもらった。

後編では、「Project Lindbergh」によるメタバース構想のビジョン、音楽ビジネスの展望について話を聞く。

田中 茂樹

Tanaka Shigeki

ソニー・ミュージックエンタテインメント

EdgeTechプロジェクト本部VRチーム

チーフマネージャー

梶 望

Kaji Nozomu

ソニー・ミュージックレーベルズ

第3レーベルグループ エピックレコードジャパン オフィスRIA制作部

部長

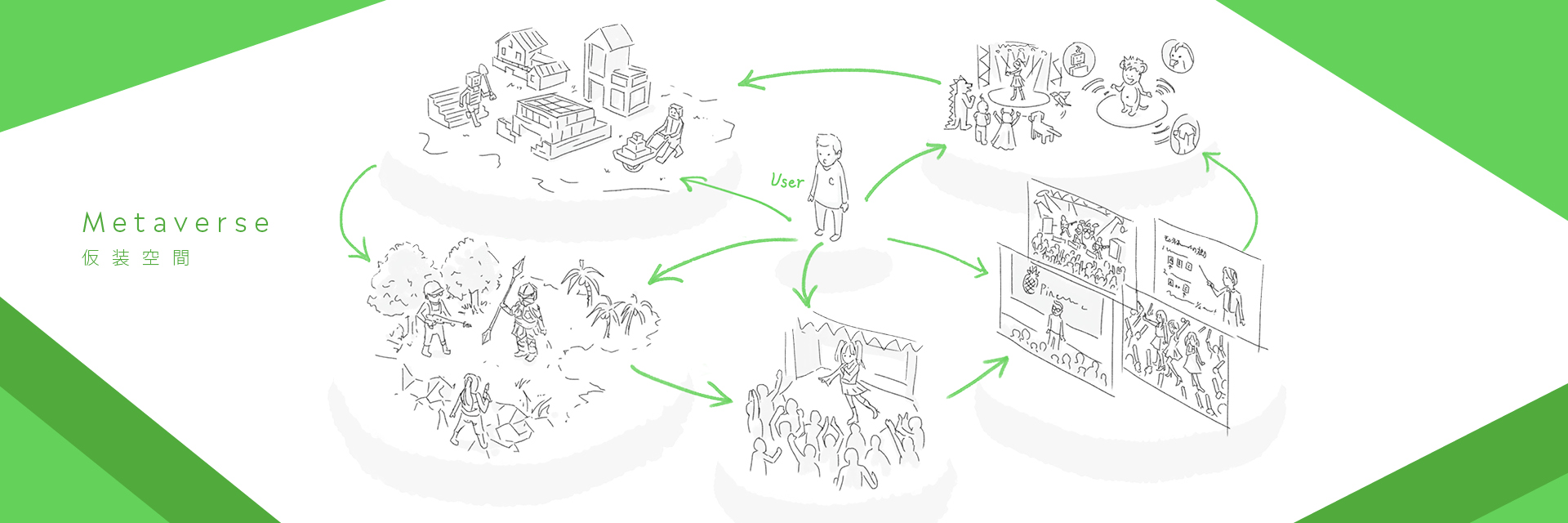

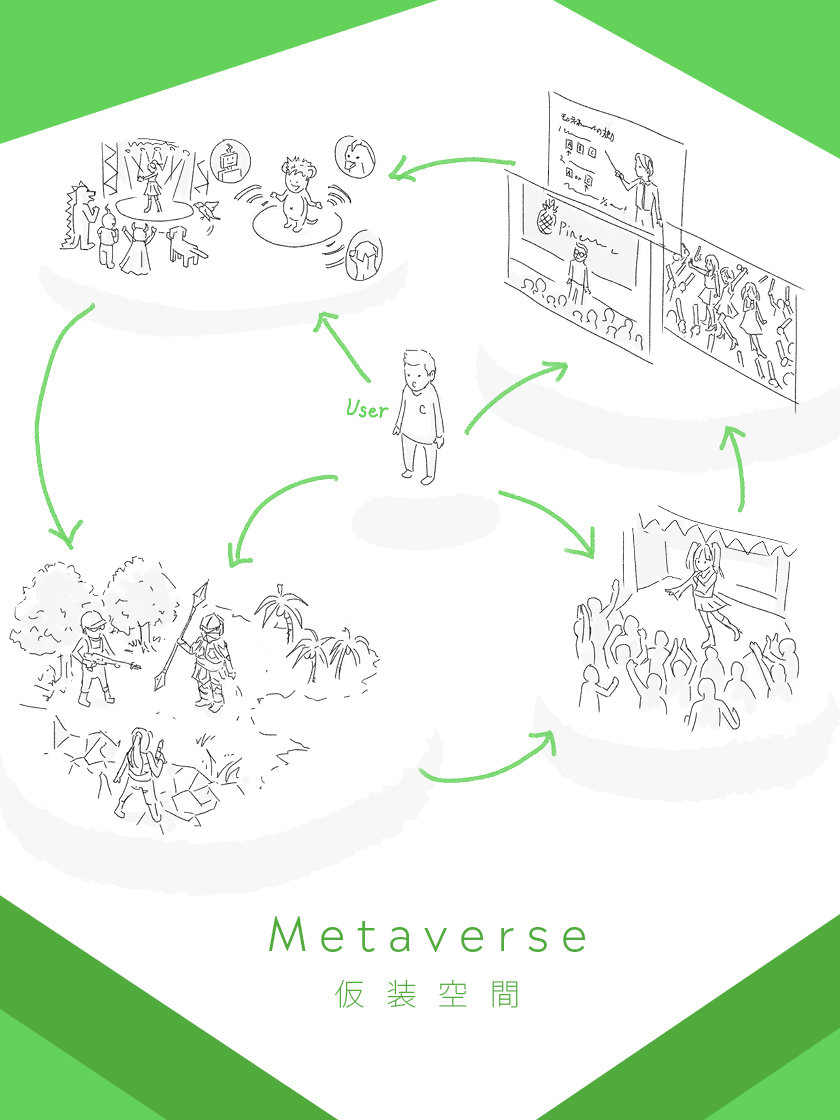

──前編の記事では、「Project Lindbergh」がこれまで制作してきたコンテンツ、サービスを統合するものとして、メタバース(仮想空間)を構築したいというお話がありました。そもそもメタバースとは、どんなものなのでしょうか。

田中:メタバースは、ネット上に構築された仮想空間を指します。特に新しい概念ではなくて、覚えている方も多いと思いますが、2003年には『セカンドライフ』が誕生して一時期ブームになりましたし、2008年にはソニー・インタラクティブエンタテインメントがPlayStation®Home(2015年にすべてのサービスを終了)を立ち上げました。最近の例では、大人気ゲームの『フォートナイト』などもメタバースであって、VRメタバースも注目を集めています。

メタバースが構築されるのは、エンタテインメントの分野だけではありません。例えば自動運転では、カーブの道などで先が見えないものを可視化する必要があります。これは車に搭載したカメラだけでは情報を補いきれず、安全性を確保できないため、データで3D空間を構築しています。こうした3D空間は技術の進化とともに必然的にできあがっていくので、あとはそこに人が入ればいわゆる『マトリックス』のような世界が構築されます。

──『フォートナイト』では、トラヴィス・スコットや米津玄師のライブイベントも行なわれていましたね。

田中:そうですね。まず注目を集めたのが、2019年2月に開催されたマシュメロのバーチャルライブでした。1,000万人以上のプレイヤーが、このイベントに参加したそうです。同年12月には『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』の公開を前に、J.J.エイブラムス監督がゲーム内のイベントに登場し、世界初公開の映像を流したり、撮影秘話を披露したりしました。こちらも約1,200万人が参加したそうです。

今年4月にトラヴィス・スコットのライブイベントを複数日にわたって開催したときには、のべ2,770万人以上が参加。8月には米津玄師のバーチャルライブイベントが開催され、大きな反響を呼んでいます。

──既存のサービスが終了するなどして、一時期はメタバースが下火になりました。なぜ今、改めて注目を集めているのでしょうか。

田中:やはりタイミングが一番の要因で、5G通信などの環境が整ってきてメタバースが再び脚光を浴びていると思われます。

──ソニーミュージックグループとしては、メタバースをどのように展開していこうと考えているのですか?

田中:自動運転などの生活インフラに活用されるメタバースは無機質ですが、僕らはそこに人の感情を乗せたいと考えています。withコロナの時代において、アーティストとファンが100%安全を確保して接点を持つことができるのはオンライン上しかありません。その環境での体験をより高質なものにするために、ただ映像を見るだけでなく、3D空間を歩き回って展示物を見たり、ライブのバーチャル劇場を訪れたり、さらにはヘッドギアのVRに限らず、スマホでもこうした体験ができるようにしたいと思っています。

人気男性声優がイケメンキャラクターを演じる音声ドラマと、その収録の様子をプレイヤーがアフレコ現場の立体音響マイク=「ダミーヘッドマイク」(通称:ダミヘ)になった気分で楽しめる『ダミヘになれるVR』。これも「Project Lindbergh」から生み出されたコンテンツだ。

──既に具体的な動きはあるのでしょうか。

田中:メタバースにつながるステップとして、音楽ライブやイベントをオンラインで楽しめるよう準備しています。それをグループ内のアーティストやスタッフにも見てもらって、興味を持ってもらえるなら一緒に新たなトライをしていきたいと考えています。ただ映像を配信するのではなく、アーティストとのコミュニケーションが取れるイベントや展示会、インタラクションのあるライブ配信などを行ない、メタバースにつなげていければと考えています。

──一般的なライブ配信との違いは、インタラクティブ性やファンコミュニティ的な役割が強いということでしょうか。

田中:そうですね。例えばライブには、友人や恋人などと待ち合わせして行きますよね。『フォートナイト』では、それができます。また、既にリリースしていますが、VRハイタッチ会などもアーティストやキャラクターと接点を持つ場になり得ます。

そもそも僕は、今の技術ではリアルのライブ体験をメタバースのライブに置き換えることはできないと考えています。提供したいのは、リアルとは異なる体験。現状はリアルのライブがなかなか開催できない状況にありますが、その分どんどんリアルの体験価値が高まり、解禁されたらすごいことになるでしょう。そこと競争するのではなく、別の形でユーザーが満足してくれるものを提供しなければダメで、まずはオンラインでのイベント、バーチャル劇場、ハイタッチ会やチェキ会などOne to OneもしくはOne to Nのコミュニケーションから入っていきたいと思います。

──メタバース空間に人を投入するというアプローチについて、アーティストのマーケティングを担当する梶さんはどう感じますか?

梶:今のデジタルの世界は、“やったもの勝ち”な部分が強いですよね。『フォートナイト』におけるトラヴィス・スコットや米津玄師のライブも、まずは披露して、ファンの側もそれを感じるためにオンライン空間に集まり、そこでの新しい体験によって感動が生まれる図式だと思います。ただ、今はまだサステナビリティにつながるような再現性が低いという課題もあって、これを他のアーティストで2度、3度と同じことを繰り返していても先行したアーティストに比べて感動が薄れ、飽きられてしまう。

だからこそ、デジタルならではの感動体験を生むクリエイティブをどれだけ作れるかが大事だと思います。感情があって、その先に感動がある。感情を震わせて感動が生まれる。単にテクノロジーによる新しい体験だけでは感情をつかむことはできていても、瞬間風速の感動しか生まれず、継続的な感動につなげることができていません。今後は、新しいクリエイティブによってサステナビリティがどれだけ見込めるかが課題になるのではないかと思います。

──デジタルは飽きられやすい傾向にあるというお話ですが、継続的に感動を生み出すには何が必要となるのでしょうか。

梶:テクノロジーの進化によってごまかしが利きやすい時代になったからこそ、本質的なものがすごく大事になっていくのではないかと思います。というより、本質的なものしか残らないんじゃないでしょうか。今、サブスクリプションサービスのチャートを見ると、同じ曲がずっと上位を占めていますよね。

CDが主流だった時代、つまりモノビジネスの時代は、毎週チャートが入れ替わり、違う曲がランクインしていましたが、今は新曲を出しても、そのクリエイティブやマーケティングが生半可なものでは膨大なアーカイブに飲み込まれてしまいます。

エンタテインメントを提供する側としては、本質をきっちり見据え、「100年先まで残るものを作る」という志を持たないと勝てないですし、生き残れないでしょうね。そういった意味での真のプロフェッショナリズムが問われる時代ではないかと思います。

「Project Lindbergh」──仮想現実の先に、ソニーが描く新しい世界

──デジタル化が進めば進むほど、より本質的なものが求められるということですね。

梶:そうです。かつて美空ひばりさんは、レコーディングでは練習と本番の1回ずつしか歌わなかったそうです。自分の歌は、その1回1回がすべて魂を込めた本物だ、と。そういった志は、コンテンツをモノとしてしか扱わない人にはなかなか伝わらないんですよね。もしかしたら軽く見ている人も多いのかもしれませんが、実はとても重要なことだと僕は思っています。

──デジタル時代にヒットを生み出すことについては、どのように考えていますか?

梶:僕はこれまで、「デジタルの感動はアナログに勝てない」と思ってきました。実際、ここ数年デジタルから生まれたヒットは初音ミクぐらいでした。でも、YOASOBIや瑛人がデジタルのみでヒットし始め、その考えを改めるようになりました。

今はモノビジネス、コトビジネスに続くトキ(時)ビジネスの時代になりつつあります。ユーザーはモノやコトの対価としてお金を払うのではなく、すべてを包括したサービスにお金を支払うようになっている。そうなると、時間の取り合いになっていくんですね。だからこそ、どのように有意義に時間を使ってもらうか、僕らは演出を考える必要があります。そこに、テクノロジーも重要な役割を果たすのではないかと思います。

──その一方で、デジタルの時代には嗜好の多様化、世代間の分断により、かつてのような大ヒットが生まれにくいのではないかと思います。その点についてはいかがでしょうか。

梶:分断があることを前提に考えるしかないですよね。分断の世のなかだからこそ何を届けるべきか、逆説的に考える必要があります。今までは、CDがたくさん売れて紅白歌合戦に出ることがヒットの王道でしたが、今はそれだけではない。小さなコミュニティのなかで、ものすごく熱量の高い人が集まっている状態も実はヒットと言える。そこを正しく理解した人が、次世代のヒットを作れるんだろうなと思います。

今までのビジネスに慣れきった人からすると、「社会が分断され、自分のやり方ではもう無理だ」と考えてしまうかもしれませんが、時代に即したヒットの作り方は必ずあるはずです。分断を前提に作られたコンテンツが、何かをきっかけにキャズム(溝)を越え、世のなかに広がっていく。そういう図式になっていくと思います。

田中:それでも、コンテンツの本質はおそらく変わらないと思うんですよね。ただ、表現の仕方や届け方が変わる。そこが我々にとって大きな課題ですね。

梶:大事なことは、熱量なのかなと思います。楽しみながら、熱量を上げていくことがすごく大事。自分が楽しみ、みんなにも楽しんでもらいたいと思って作る。そういった信念のあるコンテンツは、心に響くんですよね。

もちろん届けるプロセスも大事ですが、コンテンツそのものに魂がこもっていないと響かせることができません。半径10mの人にも響かせることができないものが、さらに遠くまで響くわけがありませんから。

田中:「Project Lindbergh」のキックオフでも、「楽しくやれば絶対成功する」という話が出ましたよね。「だから一緒に酒を飲むべき」という話も(笑)。それは前時代的かもしれませんし、特に昨今はそれが難しい状況ですが、コミュニケーションが大事という点では同意しますね。

梶:本当にそうですよね。かつて宇多田ヒカルがラジオ番組で、リスナーから「ヒカルさんの周りには面白い人がいっぱいいて、うらやましい。自分は面白い友達が全然できなくて悩んでいる」という相談を受けたことがあるんです。それに対し、彼女は「そんなもの、自分が面白ければいいんだよ」と一刀両断。自分が面白ければ面白い人が集まってくるし、面白い人が面白い人を呼んできてくれるから、まずは自分が楽しむことが大事だと話していました。これは真理ですよね。

エンタテインメントも、人だかりができているところで盛り上がります。道端で大道芸をやっていて、面白ければ人だかりができて、その人だかりがさらに多くの人を呼び、どんどん盛り上がっていくでしょう。やっている本人が楽しみ、その熱量が人に伝わっていく。それが人の心を震わす動力だと思います。

田中:その点、「Project Lindbergh」はみんなが楽しんでますよね。

梶:しかも、それがこうして結果につながっているのがうれしいですね。制作中は苦しくても振り返れば楽しかったし、多くの皆さんに楽しんでいただけた。そのカタルシスがあるから、我々は次のチャレンジもできるのだと思います。

文・取材:野本由起

©Sony Interactive Entertainment Inc.

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27

ソニーミュージック公式SNSをフォローして

Cocotameの最新情報をチェック!