“すべての人に音楽の楽しさを伝えたい”――「ゆるミュージック」で描く音楽業界の未来【前編】

2021.01.30

2020.12.01

シーンの多様化、マネタイズの在り方まで、今、音楽ビジネスが世界規模で変革の時を迎えている。連載企画「音楽ビジネスの未来」では、その変化をさまざまな視点で考察し、音楽ビジネスの未来に何が待っているのかを探っていく。

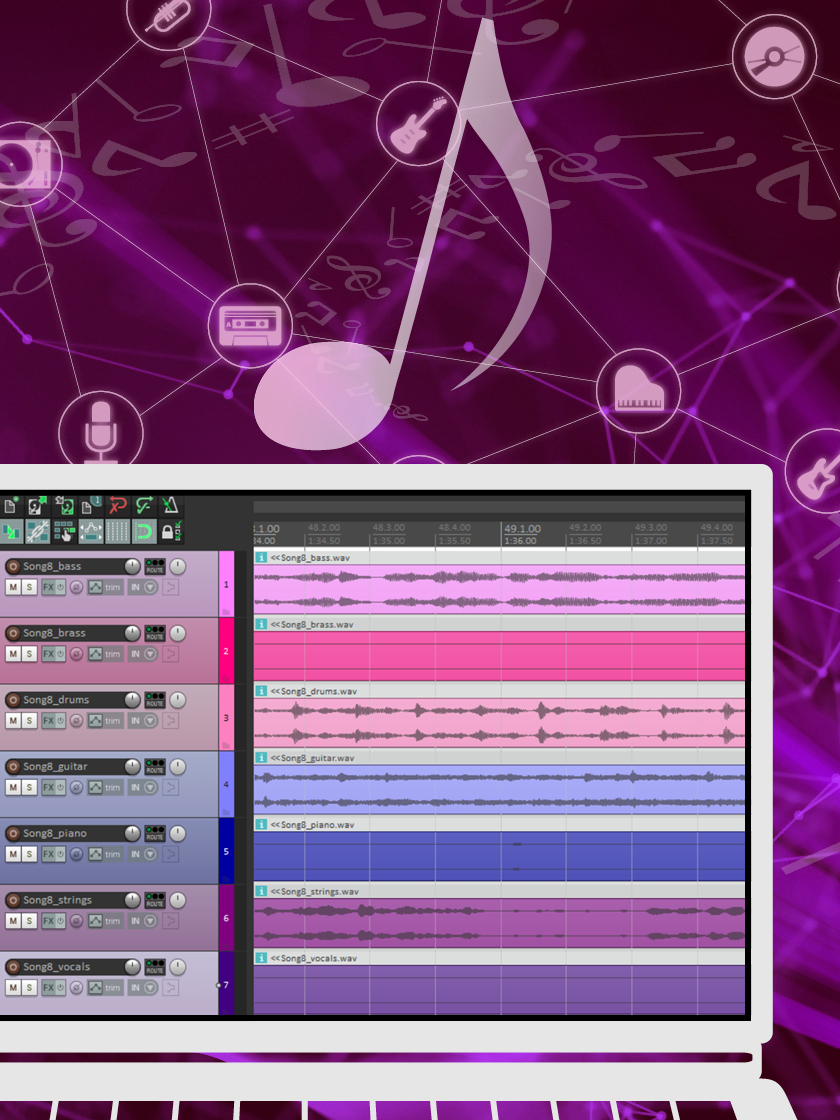

今回は、サブスクリプション音楽配信サービスの『LINE MUSIC』が2020年8月に導入したカラオケ機能に注目。このサービスは、ソニーのR&Dセンターが開発した「音源分離技術」を、ソニー・ミュージックソリューションズ(以下、SMS)がコーディネートすることで実現したものだ。

はたして「音源分離技術」にはどんな可能性があるのか。ソニーで開発を手掛けている光藤祐基氏とソニー・ミューシックエンタテインメント(以下、SME)から『LINE MUSIC』に出向している岡隆資、そして今回コーディネートしたSMSの松崎知子に集まってもらい、新技術から生み出される音楽ビジネスの未来を語ってもらった。

後編では、「音源分離技術」によって広がっていく音楽の楽しみ方、『LINE MUSIC』のカラオケ機能のバージョンアップなど、夢の音楽シーンを3人に展望してもらった。

光藤祐基氏

Mitsufuji Yuhki

ソニー

R&Dセンター Tokyo Laboratory 21

岡 隆資

Oka Takashi

ソニー・ミュージックエンタテインメント

LINE MUSIC出向

松崎知子

Matsuzaki Tomoko

ソニー・ミュージックソリューションズ

――「音源分離技術」を活用した音楽ビジネスという点では、今回のことをきっかけに、どのようなアイデアをお持ちですか。

松崎:岡さんの発案がきっかけで、今回、「音源分離技術」が『LINE MUSIC』のカラオケ機能の開発につながりましたが、例えば楽器練習をするときのマイナスワン音源(例:ギターの音だけを抜いたギター練習用の音源)にも使えるという話は、当初から出ていました。歌うということだけでなく、音楽の楽しみ方は多様なので、ほかのコンシューマー向けサービスの開発にも大きな可能性を感じているところです。

光藤:原曲から歌声を抜いて、自分で歌ってみたいというニーズが一番大きいと思うのですが、もちろん楽器の音を抜くというのも可能です。まだ世のなかには公開されていませんが、ギターの音だけを分離したり、ドラムの音だけを分離する技術は既に開発されているんです。こうした技術をどうやってコンシューマー向けに落とし込んでいくか。いろいろなアイデアがあるので、皆さんのお力もお借りしながらかたちにしていきたいですね。

――そうした新しい可能性を探ることに関連して、『LINE MUSIC』としては「音源分離技術」を使って、カラオケ機能をどのように発展させていこうとお考えですか。

岡:実は、光藤さんたちが開発された「音源分離技術」は、ボーカルの声を分離するときに、その音を残す比率を0%から100%まで設定することができるんです。現在の『LINE MUSIC』のカラオケ機能では、これを固定値で少し残して、ユーザーに聴こえるようにしていますが、これはカラオケとしての歌いやすさを考えた仕様です。いわゆるカラオケのガイド音のようなものですね。

ただ、ユーザーによっては、完全にボーカルの声を消した状態で歌いたいという方もいます。そのため将来的には、音を残す比率をユーザーが自分で調整できるようにしたいと考えています。

光藤:“分離した音源をもう一度足すと、元の音源に戻る”というのが、我々の「音源分離技術」の特徴のひとつなんです。岡さんが希望されているのを実現するには、ボーカルの声と楽器の音を分けて、その後ボーカルの声のボリュームを下げてもとの楽器の音に足すということになるので、そんなに難しいことではありません。

岡:現状でもスマートフォンのカラオケ機能としては、十分クオリティが高いものになっていると考えています。それでも機能をもっと磨きたいと思ったのは、新型コロナウイルスの影響で生活様式が変わり、カラオケアプリの注目度が高まっているからなんです。

おそらく今は、お店に行きづらいという人が多いのが要因だと思いますが、3月以降、カラオケアプリのダウンロード数が伸びていて、スマホでカラオケを楽しむというのが定着しつつあります。そういった状況、ニーズに対してしっかりお応えできるよう、できることはどんどんやって、ユーザー満足度を高めていきたいと考えています。

光藤:手元でカラオケを楽しむという手軽さは、まだそんなに普及してはいませんが、これから大きく広がっていく分野だと思うんですよね。開発だけにとどまらず、バージョンアップのお手伝もしていきたいですね。

――ソニーの「音源分離技術」は、これまでもエンタテイメント業界で活用されているとお聞きしていますが、どういった事例がありますか。

光藤:分離するということだけがクローズアップされていますが、我々はこの「音源分離技術」を“時間を逆行させられる技術”だと思っています。

昔のレコーディング環境では、マルチトラックで録音ができなかったので、演奏と声が完全に混ざったトラックしかないんですよね。しかし、「音源分離技術」を使えば音を分離させた状態……つまり、ボーカルと各楽器の演奏を別々にレコーディングした状態にすることができる。その上で、この技術は分離するだけではなく、新たに音を加えることもできるんです。

例えば、過去の偉大なアーティストの演奏を「音源分離技術」で、それぞれの楽器ごとに音をわけることができます。さらにその演奏と、今のアーティストとをコラボレーションさせることもできるわけです。

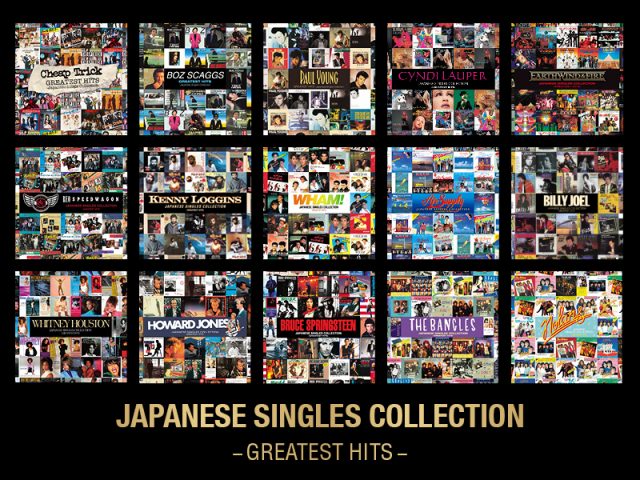

松崎:これもアイデアベースですが、クラシック音楽や昔の映画音楽の元になる音源を分離させて、当時の音源を損なうことなく、そこに新しい音を加えることで新たな音楽に生まれ変わらせることができます。さらに現在のアーティストの演奏と掛け合わせることもできれば、膨大なライブラリや企画ものが可能だという話も出ています。世代的に実現されるはずのないコラボレーションができるというのは、まさに時間を超越したもので、これまでにない魅力です。

光藤:実際に、米国で発売された4K UHD版の『アラビアのロレンス』や『ガンジー』は、この技術で抽出した音をもとに臨場感のある音場を再現していますからね。

松崎:エンタテインメントでの活用ということでは、『Soundmain』というSMEが運営している音楽制作プラットフォームでも、「音源分離技術」を取り入れる予定です。『Soundmain』は、音楽作りに関わるクリエイターの制作支援を行なっていて、版権管理もしていますし、音源の提供などいろいろな機能があります。

「音源分離技術」を使って、楽曲を分離して、新しくリミックスできるような機能を追加して提供していきたいと考えているんです。ソニーが開発しているブロックチェーンの技術を使って、権利処理の機能と組み合わせることで、権利を守りながら新しい創作活動ができる場になると考えています。

――最後になりますが、この「音源分離技術」を今後どのようなことに活用されたいと考えていますか。

光藤:『LINE MUSIC』や『Soundmain』に採用されたことで、多くの人に使っていただける機能として日の目を浴びることができたのがうれしかったです。実は、開発に関わったときから、ずっと外部にリリースされる日を待ちわびていました。

この技術は、ドラマやアニメの吹き替えへの応用にも期待されています。皆さんのアイデアをひとつずつかたちに変えて、これからもエンタテインメントの発展に貢献していきたいですね。

岡:レコード会社の立場からすると、我々はずっと完成した音源だけをビジネスにしてきました。でも、その制作過程にはギターの音やボーカルの声、さまざまな音源素材が存在していて、そういった音源がほしいと思う人も少なくないと思うんです。

TikTokのように、ユーザー自身がいろいろなコンテンツを作って遊ぶという時代にもなってきたので、レコード会社の可能性を広げる技術にもなりうるなと思っています。

松崎:音楽ビジネスはレコード、カセット、CDを製造するコピービジネスの側面がありましたが、今はネットが主体となり、音楽はサブスクリプションで聴く時代に突入しました。以前からレコード業界のビジネスも変革期だと言われていますが、時代を超えて音源を楽しむことができれば、既存のビジネスも新しいビジネスモデルも、大きな付加価値を得ることができるし、商品価値も上げることができると考えています。

光藤:時代によって音楽のフォーマットは変わっていきます。そして、アーティストの方々はその時代のフォーマットに合わせてさまざまな表現をされてきました。例えば、1960年代に活躍していたアーティストが、現在の最新フォーマットで表現したらどうなるだろうと想像することがあるんですよね。

もちろんそれは未知の領域ですが、この「音源分離技術」を使って音源を自由に取り出すことができれば、60年前の音を現代のフォーマットでいかすことができます。

松崎:さまざまな技術や取り組みをコーディネートしてアイデアをかたちにする我々としては、どんな楽しみを提供できるかというマーケティング的な視点で、ビジネス向け、コンシューマー向けといろいろな提案をしていきたいですね。

光藤:ソニーミュージックグループのライブラリのなかには、膨大な数の“音源”という財産が埋もれています。「音源分離技術」はそれに光を当てられるものだと思っているので、ぜひ、これからもいろいろなかたちでご協力できればと考えています。

松崎:まさしく光藤さんに期待していただいているように、埋もれている財産から、新しい音楽のクリエイティブの可能性や、音楽ビジネスの可能性を導き出していきたいです。

文・取材:志田英邦

撮影:冨田 望

LINE MUSIC サービスサイト

https://music.line.me/

LINE MUSIC公式ブログ

http://music-mag.line.me/ja/

LINE MUSIC公式Twitter

https://twitter.com/LINEMUSIC_JP

LINE MUSIC公式note

https://note.linemusic.jp/

Soundmain

https://soundmain.net/#

Soundmain blog

https://blogs.soundmain.net/blog/

ソニー 音源分離技術

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/sony_ai/audio.html

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/sony_ai/audio_2.html

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/stories/AI_Sound_Separation/

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27

ソニーミュージック公式SNSをフォローして

Cocotameの最新情報をチェック!