イエス【後編】スティーヴ・ハウの機嫌の良さに、新作への満足感が表われている

2021.10.14

世界中で聴かれている音楽に多くの影響を与えてきたソニーミュージック所属の洋楽レジェンドアーティストたち。彼らと間近で向き合ってきた担当者の証言から、その実像に迫る。

今回のレジェンドは、このほど7年ぶりの新作アルバム『ザ・クエスト』を発表したバンド、イエス。1970年代に活躍し、ピンク・フロイドやジェネシスらとともに、“プログレッシブロック”(通称プログレ)という音楽ジャンルを築いた代表的な存在だ。

本稿では、これまでにも多くのプログレ作品の再発を手掛け、イエスを担当するソニー・ミュージックジャパンインターナショナル(以下、SMJI)の関口茂を迎え、プログレッシブロックの歴史を追うとともに、今作より新たにソニーミュージック傘下のレーベルに移籍したイエスの活動の変遷を解説する。

前編では、プログレッシブロックの誕生から世界に広がっていった経緯、そのなかで、イエスがどのような役割を果たしたかを語る。

イエス Yes

(写真左より)スティーヴ・ハウ(ギター)、ジョン・デイヴィソン(リードボーカル)、ビリー・シャーウッド(ベース)、アラン・ホワイト(ドラム)、ジェフ・ダウンズ(キーボード)。1968年に結成されたプログレッシブロックバンド。1969年、アルバム『イエス・ファースト・アルバム』でデビュー。代表作は、『危機』(1972年)、『ロンリー・ハート』(1983年)など。1985年に、「シネマ」でグラミー賞最優秀ロック・インストゥルメンタル・パフォーマンス賞を受賞し、2017年にロックの殿堂入りを果たす。2015年に、立ち上げメンバーのクリス・スクワイアが急逝。離合集散を繰り返しながらも、現在も現役で活動をつづけている貴重なバンド。

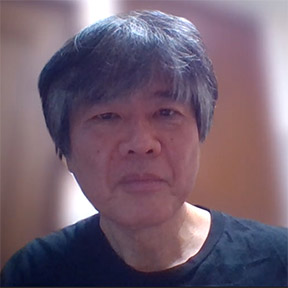

関口 茂

Sekiguchi Shigeru

ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル

──まずは、“プログレッシブロック”という音楽ジャンルのスタート地点について聞かせてください。

1969年のキング・クリムゾンの1stアルバム『クリムゾン・キングの宮殿』が、プログレを最初に位置付けたアルバムとよく言われています。そのクリムゾンと、ピンク・フロイド、イエス、ジェネシス、エマーソン・レイク・アンド・パーマー(以下、ELP)が、一般的にプログレ5大バンドと呼ばれています。

プログレって、実は意外と全盛期が短いんですよ。名盤と呼ばれるものが出たのは、1970年から1973、4年までなんです。ただ、その期間に発表されたアルバムがあまりにすごかった。1969年に『クリムゾン・キングの宮殿』の1曲目「21世紀のスキッツォイド・マン」を聴いた人はぶったまげただろうなって思いますし、最近、イエスのアルバム『こわれもの』(1971年)、『危機』(1972年)を聴き直しましたけど、重厚なサウンドからは今聴いてもそのすごさが伝わってきます。当時のアルバムには、バンドの圧倒的な力が凝縮されているのを感じますね。

2015年に日本公演で演奏された「21世紀のスキッツォイド・マン」

──確かに、どの作品も強烈なインパクトの塊という印象を受けます。では、プログレッシブロックの特徴とはどういった部分でしょう。

よく言われるのが、曲の長さだったり、クラシックの要素を取り入れていることだったり、発祥がイギリスなのでトラッドフォークなサウンドが入っていて、さらにはジャズの要素も入っていたりするということです。バンドごと、アルバムごとにいろんなものが混ざっているジャンルだなと思います。これは僕の印象ですが、メロトロンという楽器の音って、プログレのイメージがすごくありますね。

メロトロンの音色が際立つ、キング・クリムゾンの「クリムゾン・キングの宮殿」

──メロトロンの音からは幻想感が湧き出ますよね。

よく“洪水のような”と形容されますけど、まさにそうですね。メロトロンができたのが1960年代で、クリムゾンやイエス、ムーディー・ブルースなど、多くのバンドが使っています。幻想的、叙情的、浮遊感のある音色は、すごくプログレにハマるんです。

あと、ちょうどあのころは、モーグが開発されたり、シンセサイザーの黎明期だったんです。ストリングスサウンドがキーボードで再現できるようになってきた時代でした。それを端的に表わしているバンドがELPだと思います。当時のステージの写真や映像で、ジャックや線がたくさん付いてるシンセを見て、カッコ良いと思いましたね(笑)。

──いわゆる“タンス”と呼ばれる大型モジュラーシンセですね。

ああいうメカっぽい感じも、プログレのイメージにあったりします。あと、ドラムのタムがやたら多かったり、バスドラが何台もあったりと、ステージが派手なんですよ。そうしたものの究極形が、ピンク・フロイドのステージだったりするのかなと思います。

──ピンク・フロイドやジェネシスなどの凝ったステージは、まさに今のコンサートの源流と言えます。“プログレッシブ”という言葉通り、ステージでも先鋭的だったんだなと。

まさにそうですね。先鋭的、前衛的って意味合い通り、当時、従来にないものを、音楽でもライブの現場でも生み出してたんだろうなと思います。

──新しい表現を提示していくという意味では、歌詞もそれまでのポップス、ロックとは違うものになっていますね。

確かにそうですね。いわゆる恋愛的な“好きだ嫌いだ”というような歌詞ではなくて、もっと啓示的だったり、世の中のありようだったり、そのときの社会問題を歌詞に取り入れていたりする。当時の主流だったロックやポップスとは一線を画すものでした。大きなコンセプトで、ストーリー性のある歌詞を朗々と歌うから、当然曲も長くなっていくわけですね。あと、演奏面で言うと、みんな超絶テクニックの持ち主ばかり。基本“ヘタウマ”があり得ないジャンルなんです。

──演奏のつたないプログレバンドは成立しない、と。

しないですね。基本的にはみんなテクニックを持ってる。とにかく演奏がカッコ良いっていうのはすごく惹き付けられる要素です。随所に変拍子が入るっていうのも、プログレの音のスタイルとしては特徴的です。

また、演奏能力が高いので、必然的にインストの曲も多くなる。収録曲の半分くらいがインスト曲というアルバムも少なくないです。それと、極端なことで言えば、レコードの片面に1曲しか入っていない作品もありますし。

──B面「エコーズ」23分30秒、以上みたいな感じですね(笑)。

ピンク・フロイドの『おせっかい』(1971年)ですね。同じくピンク・フロイドの『原子心母』(1970年)とかもそうですし、1曲が長いというのもプログレの特徴です。あと、アートワークもプログレのなかで重要な要素としてあります。

──レコードジャケットは、かなり印象的なものが多いです。

当時は、プログレ作品のジャケットを手掛けていた有名なアートデザイナーがいたんです。イエスの『こわれもの』以降の作品を担当しているロジャー・ディーンという人もそうで、今回の新作『ザ・クエスト』のジャケットも彼の手によるものです。

ピンク・フロイドだと、ヒプノシスというデザイン集団、あと、マーカス・キーフというデザイナーも有名です。キーフはもともと写真家で、すごく幻想的な写真を使ったデザインを見せてくれます。当時のプログレのジャケットって、バンドメンバーが顔を出してるものがほとんどないんですね。

──それは、アルバムが単なる商品ではなく、アートワークも含めたひとつの“作品”だとアーティスト側が考えているからでしょうか。

まさにそうですね。ジャケットが、音と同じくらい重要な要素だったんです。ジャケットも含めたトータルコンセプトを持った作品作りというのは、当時すごく先鋭的だったと思います。今みたいに、音はストリーミングで聴いて、歌詞カードもなければジャケットも小さいアイコンという時代には想像できないかもしれないですが。あの、レコードの30㎝というサイズ感があったからこそ、アートワークの表現もできた。もちろんほかのロックのアルバムもそういう面はありますが、特にプログレのジャケットは秀逸なものが多いです。

──30㎝じゃ収まらない変型ジャケットも多くありますね。

はい、当時は特殊ジャケットも多かったですね。2019年にソニーミュージックで紙ジャケ再発をしたヘヴンの『ブラス・ロック1』は、オリジナルの、開くと十字架型になる変形6面ジャケットを再現したんです。

イタリアンプログレッシブバンドで言うと、“バンコの壺ジャケ”と呼ばれている、バンコ・デル・ムトゥオ・ソッコルソのアルバム『ファースト』(1972年)も有名です。紙ジャケを作ったときは、壺型の貯金箱からメンバーが飛び出すのを再現しました。そうやって、ジャケットで楽しめるのもプログレの魅力のひとつです。

──プログレの紙ジャケ再発CDは、LPサイズのギミックをいかに再現するかというミニチュア感覚があって楽しめます。

僕はプログレの再発を多く手掛けてきたので、そうしたものを必死になって作ってました(笑)。紙ジャケの話をさせていただくと、2000年代ってレコード会社各社で紙ジャケの一大ブームがあったんです。そのなかでも特にプログレの再発ものはかなり受け入れられていました。オリジナル発売当時のジャケットのギミックを忠実に再現したことも、支持していただけた理由なのかなと思ってます。

──こだわりの強いファンが多いジャンルなので、作る側も真剣ですよね。

作るほうとしても、「ここまでやらなきゃ、やる意味ないよ!」って言いながら、重箱の隅をつつくような制作をしてました(笑)。紙ジャケの再発って、まず、オリジナルの状態の良いレコードを探して来れるかってところから始まるんです。まあ大変でしたけど、それはそれで楽しい作業でしたね。

──音、アートワーク、プロダクトとすべてに徹底しているジャンルというのは、ほかではあまり見られないプログレッシブロックの魅力だと思います。あらゆる面で制限を取っ払って表現しようとするパワーはすごいと思いますし、すべてが濃いだけに探究心がくすぐられ、根強いファンがいるジャンルというのもうなずけます。

そうした底知れない魅力があるからこそ、プログレはイギリスだけじゃなく世界中にも飛び火して行ったんだと思います。アメリカはもちろん、特にヨーロッパ全土から多くのバンドが出ました。一番多いのはイタリアで、それ以外にもフランス、ドイツ、オランダといった国から多くのプログレッシブバンドが誕生しました。いずれも、だいたい1970年から1976年までが全盛期です。

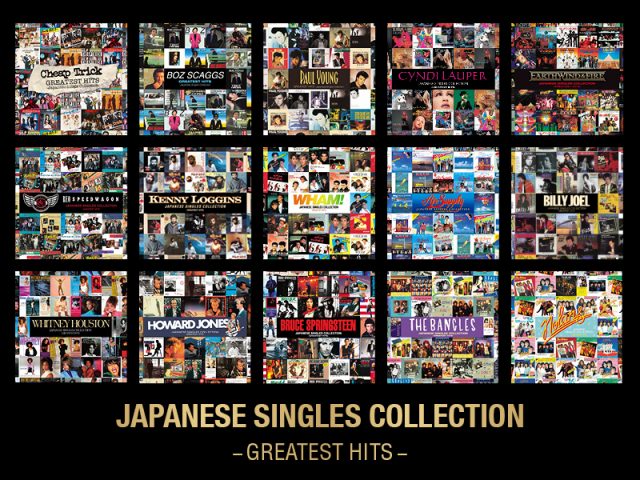

『プログレッシヴ・ロック 紙ジャケットコレクション』

■第1弾「イタリアン・ロック編」

■第2弾「ブリティッシュ・ロック編」

■第3弾「アメリカン・ロック編」

──日本人的な感性かもしれませんが、プログレッシブロックのサウンドには、シンフォニックでヨーロッパ的な雰囲気があります。

クラシカルな部分は非常に感じられるし、陰のある情緒的な感じはヨーロッパの人にフィットする音作りだったのかなと思います。そうしたこともあって、ヨーロッパで広まっていったのかもしれません。イタリアでもともとビートポップをやっていたバンドが、イギリスのプログレバンドに触発されてプログレバンドになったという例もたくさんあります。

──プログレッシブロックというのは一応ジャンルの名称ではありますが、その音楽性は本当に幅広いですね。

プログレの範疇ってとても広いんですよ。キング・クリムゾン的な系譜のものもあれば、ジャズロック、アートロック、フォーク的なものもある。プログレって、明確に“これ”という音楽性がないんです。とにかく、いろんなもののミクスチャーの総称なんです。

──あのプログレバンドにいた人がやってる音楽だから、これもプログレみたいな、わりとざっくりとした部分があるのも面白いです。

もちろん大枠はあるんですが、その範疇がじわじわ広がっていくのが面白いですね。プログレバンドが1980年代になってAORバンドに変質したなんてケースもあったりしますし。それこそイエスも、1983年に大ヒットした「ロンリー・ハート」は、すごくポップじゃないですか。この曲でイエスを知った人はたくさんいると思うんですけど、当時、「ロンリー・ハート」をプログレとして聴いてる人は少なかったと思います。

同じく1983年に「ドント・クライ」が大ヒットしたエイジアは、バンドの構成が、ジョン・ウェットン、スティーヴ・ハウ、ジェフ・ダウンズ、カール・パーマーというプログレバンド出身のメンバーだったので、当時はプログレのスーパーバンドと呼ばれてました。ただ、音は1980年代のメジャーなロックって感じでしたから、厳密には違うけど、広い視野で見ればプログレかもしれない、みたいな(笑)。そういう意味では、プログレというのは、やってる人だったり時代性だったりを反映しながら変遷していくものなのかなと思います。

──そうなると、最初に“プログレッシブロック”と名付けられた1970年代初頭の音楽は、1960年代終わりから1970年代前半にあったサイケデリックカルチャー、フラワームーブメント、SF的な思考、社会性、批評性などを昇華した、あの時代だからこそ生まれた音楽なのかなと思えてきます。

それはすごく思いますね。そうしたすべてが、プログレの音楽には表われてると思います。

文・取材:土屋恵介

イエス 公式サイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/YES/

『ザ・クエスト』特設サイト

https://www.110107.com/Yes_Quest/

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27

ソニーミュージック公式SNSをフォローして

Cocotameの最新情報をチェック!