グレン・グールド【後編】バッハだけじゃない! 旺盛な創作意欲による多彩な作品群

2022.10.07

世界中で聴かれている音楽に多くの影響を与えてきたソニーミュージック所属の洋楽レジェンドアーティストたち。彼らと間近で向き合ってきた担当者の証言から、その実像に迫る。

今回のレジェンドは、2022年に生誕90年、没後40年のアニバーサリーを迎えるカナダの天才ピアニスト、グレン・グールド。今年9月から来年2月にかけて、多数の記念盤やアイテムが発売される特別企画『グレン・グールド 90/40』が予定され、既に発売が開始されている。

アルバム『バッハ:ゴールドベルク変奏曲』でセンセーショナルなデビューを飾り、キャリア絶頂期にコンサート活動を引退。以後、50歳でこの世を去るまで録音に専念した孤高の音楽家。個性的な解釈と演奏スタイルで賛否両論を巻き起こすいっぽう、クラシック音楽ファンのみならず幅広い層から愛聴されつづけているグレン・グールドの魅力とは? ソニー・ミュージックジャパンインターナショナルの古澤隆介に話を聞いた。

前編では、担当者ならではの視点でグレン・グールドの人気の秘密と、コンサート活動引退の理由について考察する。

グレン・グールド Glenn Gould

20世紀で最も個性的なピアニスト。1932年9月25日、カナダ・トロント生まれ。14歳でピアニストとして国内デビュー。1955年、コロンビア・レコードと専属録音契約を結ぶ。同年録音、翌年発売された『バッハ:ゴールドベルク変奏曲』で、それまでのバッハ演奏を一新させた。20代は世界各地へ演奏旅行に赴き、錚々たる指揮者たちとも共演して名声を築く。1964年4月のリサイタルを最後に演奏会活動を引退。以後は録音と執筆活動、放送番組の仕事に専念する。1982年10月4日、50歳で急逝。没後40年を経ても、その人気は衰えない。

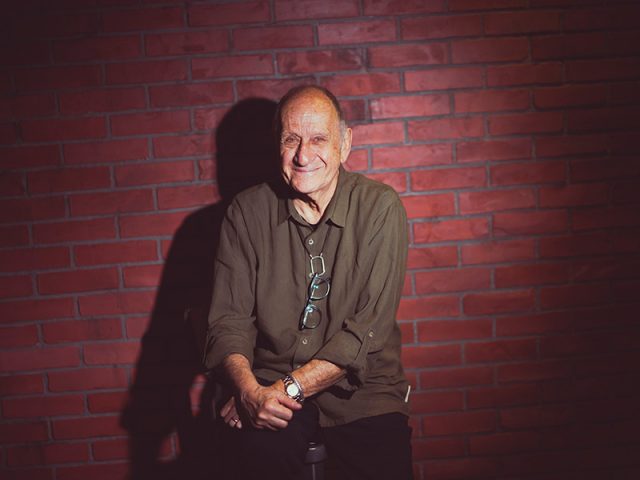

古澤隆介

Kozawa Ryusuke

ソニー・ミュージックレーベルズ

――まずはじめに、古澤さんとグレン・グールドとの出会いについて教えてください。

私は兵庫県姫路市出身なのですが、学生のころ私の周りでは、ピアノを弾く男子は“女々しい”と言われてしまうような空気がありました。そうした環境で育ったので、クラシック音楽は好きだったものの、高校生まではピアノ作品はほとんど聴かず、交響曲やオペラのアルバムばかり聴いていました。

そんな私がグールドを聴くようになったのは、大学生になってからです。友人に薦められて、モーツァルトの「トルコ行進曲」(ピアノ・ソナタ第11番 第3楽章)の録音を聴いてみたのが最初でした。異様にテンポの遅い演奏で、なんだこれは?! と衝撃を受けましたね。

――グレン・グールドといえば「ゴールドベルク変奏曲」をはじめとしたバッハの録音が有名ですが、古澤さんの最初の出会いはモーツァルトだったのですね。

「トルコ行進曲」を聴いたあと、グールドのほかの録音にも俄然興味がわいて、バッハの「平均律クラヴィーア曲集」を聴いてみました。いくつもの声部が絡み合い、せめぎ合う様子が目に見えるような演奏で、すぐに引きこまれました。夏の暑い日の午後、途中で飽きることなく集中して一気に2巻全曲を聴き通したことを覚えています。

――ソニーミュージックでグレン・グールドを担当するようになったのには、どんなきっかけがあったのでしょう?

私はもともとBMG JAPANでRCA RED SEALというレーベルの担当をしていたのですが、ソニーミュージックにBMG JAPANが合併されるタイミングでソニー・ミュージックレーベルズ(以下、SML)に入社しました。ですから、それまでは他社からグールドのCDが発売されるのを羨ましく眺めていたんです(笑)。まさか自分が仕事でグールドに関わることになるとは思ってもいませんでした。

その後、2012年からグールドの企画に関わるようになりました。グールドはSMLのクラシック音楽レーベルであるソニー・クラシカルの重要な遺産なので、それ以来、数年に一度のペースでグールド関連のリリースを担当しています。

――グレン・グールドは、カルチャー誌のクラシック音楽特集の表紙を飾ったり、普段クラシック音楽は聴かないけれど、グレン・グールドは聴くという人が多かったりと、クラシック音楽の外側にいる人が、クラシック音楽にアプローチする際の入り口として存在してきました。同時に、クラシック音楽の熱心なファンからも支持されています。グレン・グールドがこれだけ幅広く、多くの人々を惹き付ける理由はどういったところにあると考えますか?

グールドの演奏がクラシック音楽のコアファン以外にも広く支持される理由は、オーセンティックではないからこその、わかりやすさにあるのではないでしょうか。先ほどお話しした「トルコ行進曲」のように、グールドの演奏には聴いてすぐにわかる、ぱっと耳に付く特徴があります。音の録り方にも、目の前でグールドが弾いているかのような鮮やかさがあって、そういったグールドの個性を明晰に捉えているので、クラシック音楽のビギナーでも演奏の特徴が感じ取りやすいのです。これが広い支持を獲得している要因だと思います。

また、グールドはとてもフォトジェニックな人だったので、彼の写真を使ったアルバムのジャケットも魅力的なものが多く、クラシック音楽ファンでなくとも、思わず手に取りたくなるようなものが多いですね。

――デビュー当初はコンサートピアニストとして活躍していたグレン・グールドですが、1964年を最後にコンサート活動をやめて、以降は録音に専念するようになります。クラシック音楽の世界には、セルジュ・チェリビダッケなど“録音嫌い”のアーティストはしばしばいますが、“録音しかしない”というのは非常にユニークです。グレン・グールドの意図はどんなものだったのでしょう?

今回の『グレン・グールド 90/40』企画の一環としてリリースされるグールド秘蔵音源シリーズの制作にあたり、キャリア初期のレパートリーや演奏記録などの資料を細かく調べました。その作業を通して、グールドがコンサートピアニストとしての全盛期には本当に多忙なスケジュールを日々こなしていたことがわかったのです。

グールドはとても繊細な性格だったそうで、演奏旅行で世界中を飛び回り、毎晩のように違う土地でリサイタルを行なうことに疲弊していったのだと思います。そうしたことが、コンサート活動からの引退、レコーディングへの集中へと向かわせたのではないでしょうか。

――コロナ禍ではしばしば、「コンサートホールで聴いてくれるお客さんがいてこそ、音楽が成立する」といったアーティストの声も聞きましたが、グレン・グールドにとってはお客さんとのコミュニケーションは重要ではなかったのでしょうか?

当時の演奏批評などを読んでみると、グールドはまったくお客さんを見なかったと書かれています。グールドはあまり目の前にお客さんがいてほしくない、ライブの高揚感を喜びとは感じられないタイプのアーティストだったようです。

――異常に低い椅子に座って弾くあの独特のスタイルも、グレン・グールドのトレードマークですね。

グールドは、シューマンもシューベルトもショパンもラフマニノフもほとんど弾きませんでしたが、そうしたレパートリーの選択にも、独特の弾き方が関係していると思います。グールドはあの弾き方で弾ける作品だけを演奏していたんです。

――ショパンを弾かないピアニストというのはとても珍しいですよね。

グールドは1970年代にラジオ放送用としてショパンの「ピアノ・ソナタ第3番」を演奏し、CD化もされたことがあるのですが、それ以外はまったく演奏の記録がありません。レパートリーを見ると、グールドはいかにもピアノ的な作品を避けているようにも思えます。

――グレン・グールドはバロックから20世紀まで広いレパートリーを誇っていましたが、やはりバッハのイメージが強いピアニストです。その象徴としてモノラル(1955年録音)とステレオ(1981年録音)の2枚の『バッハ:ゴールドベルク変奏曲』のアルバムがあって、いずれも同曲の代表的名盤として今なお多くの人に愛聴されています。今回の『グレン・グールド 90/40』企画でも、やはり「ゴールドベルク変奏曲」には大きなスポットが当てられるのでしょうか?

コロンビア・レコード(現ソニー・クラシカル)からのデビュー盤となった「ゴールドベルク変奏曲」が1955年に録音される約1年前、1954年にカナダ放送協会のラジオ番組に出演した際の生放送を録音した「ゴールドベルク変奏曲」が、今回のグールド秘蔵音源シリーズの1枚としてリリースされます。たった1年しか違わないのに、1954年と1955年、ふたつの「ゴールドベルク変奏曲」の演奏は大きく異なっています。

1954年の演奏が歌心に満ちたものであるのに対して、1955年にコロンビア・レコードから発売されたものはテンポも速く、より切り詰められた演奏です。おそらく1955年盤では録音をより強く意識して、これまでにない新しい「ゴールドベルク変奏曲」を作りたいという意気込みがあったのではないでしょうか。

1981年のステレオ録音もやはりまったく異なる個性を持っていて、それぞれが「ゴールドベルク変奏曲」の魅力に異なる角度から光を当てているのです。

文・取材:八木宏之

公式サイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/GlennGould/

『グレン・グールド 90/40』特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/GlennGould/page/9040

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27

ソニーミュージック公式SNSをフォローして

Cocotameの最新情報をチェック!