キャロル・キング【後編】のちのシーンに影響を与えた稀有なメロディメイカー

2023.04.21

世界中で聴かれている音楽に多くの影響を与えてきたソニーミュージック所属の洋楽レジェンドアーティストたち。彼らと間近で向き合ってきた担当者の証言から、その実像に迫る。

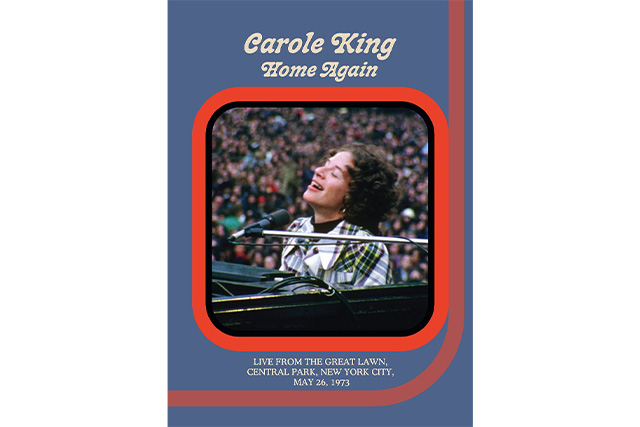

今回のレジェンドは、ポップロック界を代表するシンガーソングライターとして、1970年代から活躍するキャロル・キング。1973年にニューヨークのセントラル・パークで行なわれた伝説的なライブの開催から50周年となる今年、そのドキュメンタリー映画のDVDとライブ音源のCDが『ホーム・アゲイン:ライヴ・フロム・セントラル・パーク1973』として世界同時発売される。その発売を記念して、改めて彼女の魅力と功績を本作の制作担当者に振り返ってもらった。

前編では、キャリアスタートから名盤と語り継がれるアルバム『つづれおり』が誕生する背景までを語る。

キャロル・キング Carole King

1942年2月9日生まれ。1958年、16歳のときにシングル「ライト・ガール」でデビュー。1971年、「アイ・フィール・ジ・アース・ムーヴ(空が落ちてくる)」「イッツ・トゥー・レイト」などを収録するアルバム『つづれおり』が大ヒット。1970年代のシンガーソングライターブームを牽引するアーティストとなる。現在までに25枚のソロアルバムを発表。過去4回グラミー賞を受賞し、ソングライターの殿堂、ロックンロールの殿堂入りを果たしている。

関口 茂

Sekiguchi Shigeru

ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル

──キャロル・キングは、1958年に音楽キャリアをスタートさせてから現在に至るまで長きにわたって活動をつづけ、現在までに25枚のソロアルバムを発表しています。そのうちソニーミュージックからリリースされているのはどの作品ですか?

ソニーミュージックが所有するカタログは、キャロル・キングのプロデューサーとしても知られているルー・アドラーが設立したオード・レコーズからリリースされた作品になります。1970年に発表した1stアルバムの『ライター』から1976年の『サラブレッド』までですね。

──1970年代に、キャロル・キングが華々しいキャリアを築いていた時代ですね。関口さんが担当になって手掛けた作品というと?

私がキャロル・キングの担当になって初めて手掛けたプロダクトが、2017年9月に発売されたCD&DVD『つづれおり:ライヴ・イン・ハイド・パーク』という作品になります。

2016年に『つづれおり』の45周年記念で、ロンドンのハイド・パークでアルバム全曲再現ライブをやったんですが、その模様を収録した作品です。また、『つづれおり』の5.1chサラウンドの音源をSACDハイブリッド、7インチ紙ジャケ仕様で出したのと、アナログ復刻盤も同時発売しました。

あと、2014年にトニー賞を受賞した、キャロル・キングの半生を描いたミュージカル『ビューティフル』が上演されたのですが、それに合わせて、ベスト盤『ビューティフル・コレクション~ベスト・オブ・キャロル・キング』(2016年)もリリースしました。2017年には、日本でも帝国劇場でミュージカル『ビューティフル』が、平原綾香さんと水樹奈々さんのダブルキャストで上演され、話題になりました。

それ以降、しばらくソニーミュージックからはパッケージが出てなかったんですよ。今回久しぶりに、1973年のセントラル・パークでの無料コンサートの模様を収めた『ホーム・アゲイン:ライヴ・フロム・セントラル・パーク1973』のライブ音源が2月に配信リリースされて、5月26日にそのライブ音源がCDで、ドキュメンタリー映画がDVDで発売されることになりました。

Carole King - Home Again Live From Central Park, New York City, May 26, 1973 (Official Trailer)

──では、改めてキャロル・キングの歴史について解説をお願いします。彼女は10代のころから作曲活動を始めたわけですが、どんな幼少期だったんでしょうか。

キャロルの両親は、本業ではないですが音楽に携わっていて、彼女は小さいころから音楽に囲まれた環境で育ったんです。お母さんに4歳のころからピアノや音楽理論を教えてもらいつつ、自由に楽しんでヒット曲を弾いたりしてたそうなんですよ。しかも彼女は勉強もできて、幼稚園からいきなり小学2年生に飛び級してるんです。

──幼少期から天才感たっぷりですね(笑)。

本当にそうですね。その後、高校時代から作曲をして、バンドを組んだりもしていました。そのころ、サイモン&ガーファンクルを組む前のポール・サイモンと一緒に曲を作ったりもしてるんですよ。それで、15歳でドン・カーシュナーの音楽出版社、アルドン・ミュージックに自分の曲を売り込んで、契約に至ったんです。

そのときは、本人が歌ったほうが良いんじゃないかということで、1958年にABCパラマウントから歌手としてシングルを出しました。しかし、それはあまり売れずに歌手活動からはフェイドアウトして、そこから作曲家としての活動に移行していったんです。

──そのすぐあとに結婚もして。

はい。彼女は16歳でクイーンズ・カレッジに入って、3つ年上のジェリー・ゴフィンと出会うんです。そのころから、彼が作詞してキャロルが作曲をするという、いわゆるゴフィン&キングのスタイルで曲を作り始めています。そのゴフィンと17歳のときに結婚して、翌年には出産をしました。だから、10代後半から20代前半の作家としてヒット曲をたくさん出していたころは、曲作りと子育てを同時進行していたんですよね。

──すごいバイタリティの持ち主ですね。

そのあとの彼女の人生を見ても、音楽活動も私生活も本当にパワフルだなと思います。同時代に活躍したシンガーソングライターでよく比較されるジョニ・ミッチェルは繊細なイメージがありますけど、キャロルにはエネルギーを感じますね。プライベートでも4回結婚して4回離婚して、そのあとも20歳以上年下の男性と付き合ったりしてましたし。波乱万丈の私生活ですけど、すごい人だなと思います。今年で81歳になりましたが、まだまだ元気ですね。

──時間軸を戻しますが、1950年代の終わりから1960年代の前半に、キャロル・キングはゴフィン&キングとして、いわゆるオールディーズと呼ばれる古き良きアメリカンポップスのヒット曲を数々作っています。それが、ベテランの作家チームなのかなと思いきや、20歳前後のキャロル・キングだったと知ったときは驚きました。

いやー、そう思いますよね。キャロルもそうですが、あの時代って、ニール・セダカもハワード・グリーンフィールドと一緒に10代で作家としてプロになってるし、アルドン・ミュージックでライバルと言われていたバリー・マンとシンシア・ワイルなんかも同世代なんですよ。1950年代の後半から1960年代頭にかけての職業作家の人たちってみんな若いんです。早熟だったのかもしれないですね。

──そのころのニューヨークの音楽作家シーンは、かなり熱気があったようです。

ニューヨークのブロードウェイ近くに、ブリル・ビルディングというたくさんの音楽出版社が入ってるビルがあったんです。そこで職業作家の人たちが缶詰になってヒット曲を量産してたんですよ。アルドン・ミュージック自体はブリルの近所にあったんですが、ブリル・ビルディングサウンドを担う存在でした。当時の熱量はかなりすごかっただろうなと思いますね。

──ブリル・ビルディングには100を超える音楽出版社が入っていて、曲作りからデモ制作もできて、印刷も宣伝もできたというすごい場所だったみたいですね。そこでキャロル・キングも、ゴフィン&キングとして活躍していたと。当時のヒット曲というとどういった曲がありますか?

キャロルは、1960年前半の3年間に20曲以上の全米ヒットチャートトップ40入りのヒット曲を作っています。ゴフィン&キングで一番有名なのは、アレサ・フランクリンが歌った「ナチュラル・ウーマン」ですね。

Aretha Franklin - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Official Lyric Video)

その前にはリトル・エヴァの「ロコモーション」、ザ・ドリフターズの「アップ・オン・ザ・ルーフ」という曲もありました。シュレルズの「ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロー」は、アフリカンアメリカン・ガールズグループの初の全米ヒットチャート1位になった曲です。

──こうして見ると、R&B系のアーティストに曲を多く書いているのがわかりますね。もちろん、発注するのはレコード会社だったと思うんですが、彼女のメロディセンスとR&Bの歌のハマりが良かったのかなと思いました。

確かにそうですね。まあ、彼女がこれだけのヒット曲を作れたのも、同時代のソングメイカー同士の競争がすごかったからというのもあると思います。ドン・カーシュナーに呼ばれて「明日の朝までに曲を作れ」と言われ、バリー・マンとかいくつかの作家チームが部屋に缶詰になって、できたそばから「これは採用」「これは不採用」ってことをやってたみたいです。

──どのチームが良い曲を作れるかの真剣勝負の日々が繰り広げられていたと。

それで相当、作家として鍛えられたと思います。その辺のことは、ミュージカル『ビューティフル』でもよく描かれてました。

──音楽シーンは、1960年代も中盤になるとロックの時代に移っていき、いわゆるアメリカンポップスは衰退していきました。そうなると、キャロル・キングをはじめ職業作家の人たちも活動を変化せざるをえないですよね。

ザ・ビートルズやザ・ローリング・ストーンズなど、自分たちで曲を作るアーティストが増えてきたことで、1960年代後半には職業作家の仕事がだんだんなくなっていったんです。キャロル自身も私生活でジェリー・ゴフィンと離婚することになり、ニューヨークからロサンゼルスに拠点を移しました。

そこで、のちにアルバム『つづれおり』のプロデューサーとなるルー・アドラーと出会うんですよ。同じ時期に、いまだに長い付き合いのあるダニー・コーチマーと、次の旦那さんになるチャールズ・ラーキーと出会って、3人で“シティ”というバンドを結成するんです。1968年にアルバム『夢語り』でデビューして、彼女は裏方の作家からステージに出る側として活動していくことになります。シティは今聴くとすごく良くて、のちのち評価されたんですが当時は商業的には成功せず、アルバム1枚で終わってしまいました。

──そこからキャロル・キングは、ソロアーティストのキャリアを進んでいくことになります。

シティが解散したあと、ソロでやったら良いんじゃないかってことで、1970年に『ライター』という最初のソロアルバムを出すんです。それも売れなかったんですけど、1971年に出した次のアルバム、『つづれおり』が大ヒットになったんです。

──では、キャロル・キングの名前を不動のものにしたアルバム『つづれおり』の話を聞いていきましょう。『つづれおり』は1970年代を代表する1枚どころか、ロック史に残る問答無用の大名盤ですね。

1曲目の「アイ・フィール・ジ・アース・ムーヴ(空が落ちてくる)」から最後の「ナチュラル・ウーマン」まで、一般的に言う“捨て曲なし”の、ベスト盤のようなアルバムだと思います。先ほどお話ししたCD&DVD『つづれおり:ライヴ・イン・ハイド・パーク』を出すときに、ちょうどダニー・コーチマーの来日公演があって、ライナーノーツ用に『つづれおり』制作当時のことをインタビューしたんです。

そのときに彼が、「『つづれおり』を作っているときはもちろん売れたら良いなとは思ってはいたけど、まずは良い作品を作るのが最優先だったから、普通に楽しくレコーディングしていた。まさかこんなことになるなんて当時は全然思ってなかった」って言ってましたね。

あと、『つづれおり』はA&Mのスタジオでレコーディングされたんですけど、そこにはスタジオが3つあって、Aスタジオでカーペンターズ、Cスタジオではジョニ・ミッチェルが『ブルー』を録っていて、Bスタジオでキャロルがレコーディングしてたそうなんです。そうしたこともあって、「ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロー」などの『つづれおり』の収録曲にジョニ・ミッチェルがコーラスで参加してたりするんですよ。

──それもまたすごい話ですね。前作の『ライター』のセールスは芳しくなかったのに、急に『つづれおり』が爆発的なヒットになったのはなぜだったんでしょう?

これだけの名作にしたという部分では、やはりプロデューサーのルー・アドラーの力が大きかったと思います。彼はサウンド面はもちろん、アレサ・フランクリンに提供した「ナチュラル・ウーマン」をセルフカバーしようと進言したり、多くのアドバイスをしたらしいです。アルバムの曲順を決めたのも彼だったんですよね。

──良い素材をしっかり料理して、世の中に伝えようとしてくれた存在がいたわけですね。キャロル・キングはもともと作曲家でしたが、『つづれおり』で作詞家としての才能が開花したというのもありますか?

それはあると思います。「ソー・ファー・アウェイ」、「イッツ・トゥー・レイト」などは失恋の歌なんですが、1970年代初頭は、ジョニ・ミッチェル、ジェイムス・テイラーら、自分の心の内側を身近な人に語りかけるような曲を作るシンガーソングライターのブームが起きていたんです。それで、キャロルもプライベートが反映された歌詞を書いていたので、そうした時代性ともうまく合致したんでしょうね。

──『つづれおり』収録の「君の友だち」は、ジェイムス・テイラーが同年4月に出したアルバム『マッド・スライド・スリム』にもカバーが収録されていて、シングル曲として大ヒットになりました。ほかのシンガーが歌ってもヒットしたというのは、彼女のパーソナルな言葉とメロディセンスが合致した楽曲に、多くの人の心に響く強さがあったんだと思います。

まさにそうだと思います。実際、『つづれおり』のチャートアクションもすごいんですよ。15週連続1位を記録していて、しかも306週という、約6年間もトップ100にチャートインしていたわけですから。今では信じられないことですよね。

──おばけアルバムですね(笑)。

本当にそうですね(笑)。『つづれおり』は1971年2月発売ですが、チャート1位になったのは6月なんです。やっぱり前作が売れたわけじゃないから、じわじわと売れて1位になったんですね。そこからセールスが伸びつづけ、高評価もされて、結果的に長年チャートインしつづけたんです。いまだにずっと聴き継がれているのは、曲の力と彼女のボーカルの魅力がそれだけ突出しているからですよね。

──キャロル・キングのボーカリストとしての魅力というのは、どういったところでしょうか。

いわゆる繊細なボーカリストではないですし、正直、猛烈に歌が上手いってわけでもないんですよね。ただ、彼女の声ってパワフルでソウルフルなんですよ。ライブで歌ってるときも、かなり絞り出して歌ってるように見えるんです。例えば「君の友だち」でも、ジェイムス・テイラーは優しく語りかけるような歌い方だけど、キャロルは力強く迫ってくる感じなんです。

──良い意味で荒々しいし、カッコ良いです。

そう、そこが彼女のボーカルの魅力かなと思います。彼女の生き方自体が、美しく繊細っていうよりも、人間的でカッコ良いと表現するほうが合ってると思うんです。それがボーカルスタイルにも表われてるし、楽曲の強さにも繋がってる印象がありますね。

──確かにそうですね。とにかく『つづれおり』は、シンガーソングライターとは何かということをこの1枚で説明できてしまうくらい最強の作品です。

女性シンガーソングライターの作品を1枚紹介するなら、やっぱり『つづれおり』になりますね。今聴くと、人によっては時代を感じさせるサウンドだと思うかもしれないですけど、でもそれは同時に“時代を超えるサウンド”でもあるなと思います。

当時も今も、キャロル・キングのフォロワーはたくさんいますしね。例えば日本でも、1970年代だと五輪真弓さんのデビュー曲のレコーディングをキャロルが手伝ったというエピソードもあります。それ以降も現在に至るまで、世界中のシンガーソングライターに多大な影響を与えていると思います。

──1960年代に作家としてヒット曲を書いて、1970年代から演者になってソロアーティストとして成功したという人はキャロル・キングくらいじゃないでしょうか。1960年代にアメリカンポップスの基礎を作り、1970年代にシンガーソングライターの基礎を作った人ですよね。

確かに。そういう意味では、『つづれおり』は、今に繋がるポップスの礎になったようなアルバムであり、キャロルをアメリカを代表する女性シンガーソングライターにしたアルバムですね。

文・取材:土屋恵介

『ホーム・アゲイン:ライヴ・フロム・セントラル・パーク1973』

2023年5月26日(金)世界同時発売

■CD

■DVD

詳細はこちら

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27

ソニーミュージック公式SNSをフォローして

Cocotameの最新情報をチェック!