仲道郁代×ベートーヴェン――今を生きる私たちに偉大な作曲家が語りかけるものとは?【後編】

2023.05.26

クラシック音楽の歴史に名を連ねる作曲家たち。その魅力を、ゆかりの深い音楽家の言葉で伝える連載「音楽家が語る作曲家」。

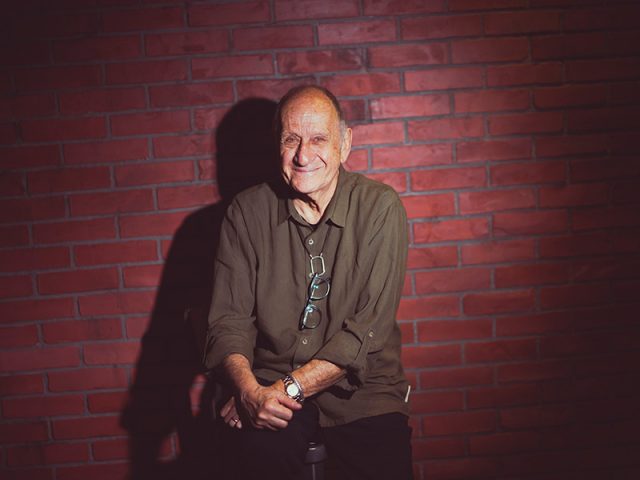

今回は、デビュー以来35年以上、第一線で活躍するピアニスト・仲道郁代が登場。クラシック音楽の代表的な作曲家であるベートーヴェンについて語ってもらった。

仲道郁代は今、ベートーヴェンの没後200周年と自身の演奏活動40周年が重なる2027年に向け、10年という長い月日をかけて進めている「The Road to 2027リサイタル・シリーズ」の折り返し地点に立っている。同時に、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲演奏会、さらにピアノ室内楽全曲演奏会というシリーズも並行して進めており、まさにベートーヴェン尽くしの日々を送っている。そんな彼女にとって、ベートーヴェンの音楽はどのような存在なのだろうか?

前編では、ベートーヴェンとの出会いとその魅力、今の日本を生きる私たちにクラシック音楽がもたらしてくれるものについて話を聞いた。

仲道郁代

Nakamichi Ikuyo

人気、実力ともに日本を代表するピアニスト。桐朋学園大学1年在学中に第51回日本音楽コンクール第1位、増沢賞を受賞後、文化庁在外研修員としてミュンヘン国立音楽大学に留学。ジュネーヴ国際音楽コンクール最高位、メンデルスゾーン・コンクール第1位メンデルスゾーン賞、エリザベート王妃国際音楽コンクール第5位と受賞を重ね、以後ヨーロッパと日本で本格的な演奏活動を開始。ソニー・ミュージックレーベルズと専属契約を結び、『ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集』『モーツァルト:ピアノ・ソナタ全集』『シューマン:ファンタジー』、古楽器での録音など多数のアルバムをリリースしている。著書には『ピアノの名器と名曲』『ショパン鍵盤のミステリー』『ベートーヴェン鍵盤の宇宙』『ピアニストはおもしろい』などがある。

ドイツのボンに生まれ、ウィーンで活躍した作曲家。宮廷歌手であった父のもとで音楽家になるための教育を受けて育つ。宮廷オルガン奏者のクリスティアン・ゴットロープ・ネーフェに作曲を師事し、21歳からはウィーンでピアニスト、作曲家として独立した活動を始める。20代後半から次第に耳が聞こえなくなる病に苦しめられ、「ハイリゲンシュタットの遺書」を書いたが、その困難を乗り越え、数々の名曲を残した。ベートーヴェンの作品は交響曲、協奏曲、室内楽曲、ピアノ曲、声楽曲などあらゆるジャンルにわたるが、古典派の様式を受け継ぎつつさまざまな革新を行ない、つづく世代の作曲家たちに大きな影響を与えた。

「ベートーヴェンが自分の芸術の中心にある」と語る仲道郁代。一体いつ、どこからそのような意識が芽生えたのだろうか?

「長い時間をかけて少しずつ、『ベートーヴェンのピアノ・ソナタがあるから私の音楽家人生がある』と思うようになってきましたね。作品への取り組み方や、そこからどういう意味を見出し、どういう音を出すかなど、根本的なものはすべてベートーヴェンから学んだという感じがしています」

ベートーヴェン以降の作曲家にとっても、彼が書いた全32曲のピアノ・ソナタは“新約聖書”になぞらえられるほど重要な意味を持つ。ベートーヴェンを研究していない作曲家はいないのではないか、と仲道郁代は言う。

「どの作曲家も、ベートーヴェンの書き方から離れ、いかに自分らしさを打ち出すかという部分ですごく工夫して、苦労していると思います。『自分はベートーヴェンとは違う、こういうフィールドで書こう』とか、『アンチベートーヴェンでいこう』とか。だから私にとっても、ベートーヴェンに照らし合わせることで、ほかの作曲家をどう捉えていくかという指標になるんです。“もの”って、そのひとつの“もの”だけを見ていてもわからないと思うんですよ。何かと比べることによって、その“もの”の個性がわかる。それぐらいベートーヴェンは、ひとつの基準になりうる作曲家だと思います」

そんな仲道郁代とベートーヴェンとの出会いについても聞いた。

「小学5年生のときに、ヴィルヘルム・ケンプというピアニストのリサイタルに行きました。小学1年生のころからいろいろなリサイタルに連れて行ってもらっていましたが、ヴィルヘルム・ケンプのリサイタルが、最初の音から最後の音まで心を捉えられて、ずっと集中して聴くことができた初めてのコンサートだったんです」

ヴィルヘルム・ケンプ(1895-1991年)は、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集を複数回録音した偉大なピアニストである。来日回数も多く、1970年のベートーヴェン生誕200周年にはベートーヴェンのピアノ・ソナタとピアノ協奏曲を全曲演奏している。

「リサイタルでのヴィルヘルム・ケンプが、とても神々しく見えました。本当に眩しくて、『ああ、私はあのおじいさんみたいになりたい』と思ったんですね。彼が提示してくれたベートーヴェンの芸術は、それだけ素晴らしかった。私の感覚では、その境地に到達することはできないかもしれない。なんだかすごい世界がそこにはありました。でも、その世界に触れたい、近付きたいと思ったんです。『あのおじいさんみたいになりたい』と思ったのが、私とベートーヴェンとの最初の出会いです」

ベートーヴェン自身もまた、私たちの手には届かないような高みを、音楽を通して目指していたのだと仲道郁代は語る。

「素晴らしい芸術作品の向こう側には、人智を超えた世界が見えると思います。人間はいろんなことに苦しんだり、傷ついたりしますが、それを昇華し、浄化してくれるのが芸術作品なのではないでしょうか。

例えばチャイコフスキーの交響曲第6番『悲愴』を聴くと、最後にはもう、『なぜここまで暗いんだ』『泣ける』と感情が湧き上がってきます。そしてコンサートホールを出るときには、心洗われたような気持ちになる。人間を超越した美しい世界があり、それを垣間見ることで私たちは自らの生活をかえりみて、『これからの人生をもっとこうしよう』と思ったりするのです。

それに触れることで、日常生活が豊かになって、ものの見方が変わるような感覚を、たぶんクラシック音楽はもたらすのではないかと。ベートーヴェンもそう感じていたのでしょう。我々はその高みを目指して向かって行こうとしている。そして、それができる人間は素晴らしいという論理になるわけですね、彼の場合は」

来たる6月3日(土)サントリーホールのリサイタルで演奏するベートーヴェンのピアノ・ソナタ第18番について、仲道郁代は「仮面を付けたさまざまな人物が登場する、劇場のような世界」だと解説する。多様な人々を俯瞰し、そこに映る人々の生き様を通して、自分のなかの多面性を見る。その根底にあるものは「人間を信じること」、すなわちヒューマニズムなのだと。

「いかなる苦難が人生に降りかかっても、それをどうにかして『人間って素晴らしい』『人間の力で自分たちは乗り越えていける』というエネルギーに変えることができる。ベートーヴェンは、そういう作曲家だと思います。

ひと昔前のバブル時代、享楽的な空気が漂う世の中においては、ベートーヴェンの音楽は『つらいよね』と思われていたかもしれません。けれども、今のように生きていくことが大変な世の中になればなるほど、ベートーヴェンの音楽は私たちに語りかけてくれる。ただ綺麗とか、華やかとか、すごいとか、そういうことではなくて、音楽を通して何かを考えさせてくれるんです。

心のなかの、魂で受け止めることができる考え。真理を求めたいとか、普遍的なことを見出したいとか、そういう気持ちにさせてくれるところが、この作曲家の偉大さたる所以ではないでしょうか」

コンサートにおいて、仲道郁代はしばしば演奏前に、楽曲について自らの言葉で語ってくれる。そこにはどのような意図があるのだろう?

「ベートーヴェンの音楽を聴いたときに、皆さんが何かを考えさせられるのだとしたら、その手助けになったら良いなと。聴いてくださる皆さんの耳のチャンネルを、音楽に合わせられるように。お客様は日常生活のなかで、良いことがあったり、悪いことがあったり、いろんなことを経験し、さまざまな思いを抱えながら、その日コンサートホールにいらっしゃるわけでしょう。そこで突然『さあベートーヴェンの世界です!』って言っても、なかなか心の準備が整いませんよね。

そこで、耳と心のチャンネルを合わせ、作品の世界に入りやすくなるちょっとしたきっかけを作ることができれば、と思ってお話ししています。なので決して、『知識を覚えてください』ではなく、作品の中に入って耳を澄ましていただくための声掛けみたいな感じですね」

こうした仲道郁代の試みは、クラシック音楽と今の日本を生きる私たちをつないでくれる架け橋のようにも思える。「ヨーロッパで生まれたクラシック音楽は、日本の社会にとって必要なものなのか?」といった議論が持ち上がることがしばしばあるが、クラシック音楽と日本の社会との関わりについては、どう考えているのだろう。

「クラシック音楽ははるか昔、ヨーロッパで発達した音楽だからといって、今の日本で生きている私たちに力を与えないものではないと思います。私たちがその音楽を聴いて、何らかの力をもらえる。喜んだり、涙が出たり、自分のなかの大切なことに、その音楽が触れるような感覚がある。それは、真実としてあるわけです。

もし将来的にクラシック音楽が日本において廃れていってしまうという心配があるとしたら、それは音楽そのものではなく、人々が音楽に触れる“場の設定”の問題ではないでしょうか。より良い場を作り、この音楽をちゃんと伝えていかなければと思っています」

決して優劣の話ではなく、クラシック音楽はほかの音楽ジャンルと比べても特殊な性格を持っている。それは「人類のカルチャーの歴史が詰まっている」からだと仲道郁代は言う。

「何百年も前の作曲家に、『ベートーヴェンはこの作品を書いたとき、こんな思いをしていたんだ』『こんな状況だったんだ』と心を寄せて、作品を聴く。そういう体験って、たぶんクラシック音楽でしかできないと思うんです。

文学の世界でも、古典を読みますよね。例えばシェイクスピアの作品に書かれていることは現代にも通じることで、シェイクスピアの時代を知らなければまったく理解できないというわけではありません。音楽のなかには言葉以上に、ぽん、とダイレクトに共感できる要素がたくさんあると思います。

クラシック音楽には人類のカルチャーの歴史が詰まっています。バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ラヴェル、ショスタコーヴィチ……それぞれの作曲家が生きた時代には、それぞれの文化があって、私たちは音楽を通してその歴史と文化を体験することができるのです」

その視点は、仲道郁代がベートーヴェンのピアノ・ソナタ第18番を「劇場の世界」と解説したことにも重なるようだ。

「音楽は、カルチャーという意味においては一番手軽で……手軽って言うと怒られてしまうかもしれないけど、何というか、頭じゃなくて心に飛び込んでくる、人間の歴史なんですよ。

ベートーヴェンと言うと、頭をかきむしって作曲に没頭しているイメージが浮かびますが、彼の音楽は自身のなかから湧き出てきたものだけでなく、当時のヨーロッパの歴史や社会情勢があったからこそ、生まれたものだとも言えるでしょう。人間が一体どんなことを考え、どういうことを乗り越えて、どういうふうに生きてきたか。音楽は、それを知るひとつのよすがになると思います」

文・取材:加藤綾子

撮影:篠田麦也

「The Road to 2027リサイタル・シリーズ」

2023年 春のシリーズ

劇場の世界

2023年6月3日(土)14:00

東京:サントリーホール

問合せ:ジャパン・アーツ ぴあ

TEL:0570-00-1212

https://www.japanarts.co.jp/concert/p993/

仲道郁代 ソニーミュージックオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/IkuyoNakamichi/

仲道郁代 オフィシャルサイト

https://www.ikuyo-nakamichi.com

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27

ソニーミュージック公式SNSをフォローして

Cocotameの最新情報をチェック!