『HIROBA』で水野良樹という限られた存在を拡張し、創作物という結果を残したい【前編】

2023.02.16

注目のクリエイターにスポットを当て、本人のパーソナリティや制作の裏側などを探るインタビュー「クリエイター・プロファイル」。

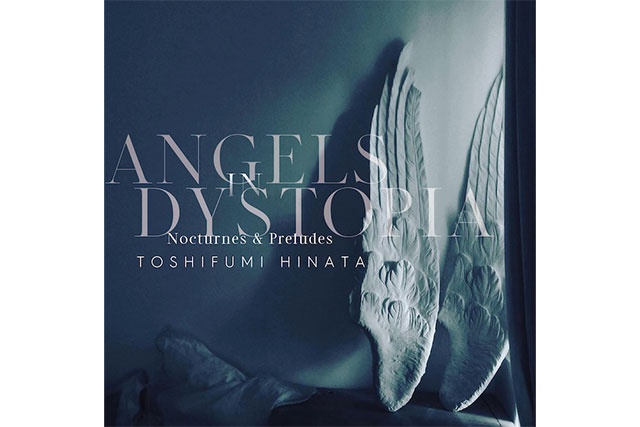

今回は、2022年7月に13年ぶりとなるオリジナルアルバム『ANGELS IN DYSTOPIA Nocturnes & Preludes』をリリースした作曲家、日向敏文のインタビューをお届けする。

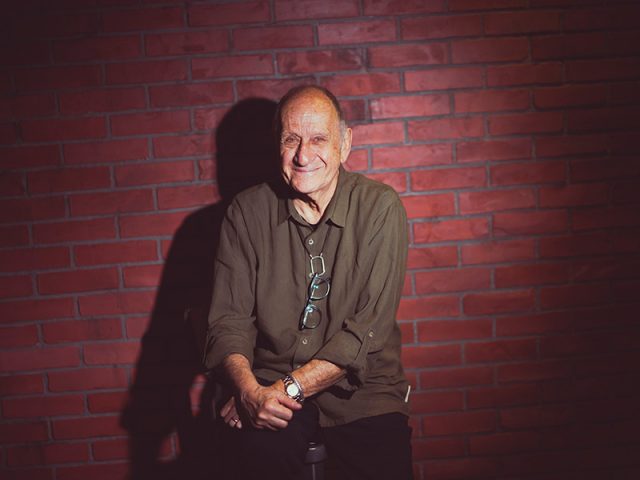

1985年にデビュー。インストゥルメンタルミュージックのアルバムを発表するいっぽう、『東京ラブストーリー』『愛という名のもとに』『ひとつ屋根の下』など数々の名作ドラマのサウンドトラックを手掛けたことでも知られる日向敏文。36年前に発表した楽曲「Reflections」が全世界でストリーミング再生4,900万回超を記録するなど、今再び若い世代からも熱い注目を浴びている。

後編では、日向敏文のこれまでのキャリアや、自身に影響を与えた音楽などについて語ってもらった。

日向敏文 Hinata Toshifumi

1985年アルバム『サラの犯罪』でアルファレコードからデビュー。クラシックをベースとしたインストゥルメンタルミュージックを代表する作曲家。特にテレビドラマ『東京ラブストーリー』『愛という名のもとに』『ひとつ屋根の下』のサウンドトラックを手掛けたことで広く知られ、1997年Le Coupleに提供した「ひだまりの詩」は180万枚の大ヒットを記録した。現在もドキュメンタリー番組などの音楽制作を多数手掛けている。

日向敏文の新作『ANGELS IN DYSTOPIA Nocturnes & Preludes』を聴いていて感じるのは、クラシック音楽を素地としつつも、多くの楽曲において、良質なポップソングに通じるような耳を惹くメロディにあふれているということだ。日向敏文の過去作からも感じるこのような音楽性は、いかにして育まれたのか。自身のキャリアにおける演奏活動の変遷について振り返ってもらった。

★Two Menuets (Official Music Video)

「僕の音楽体験の原点は、幼稚園のころに通っていたヤマハのオルガン教室でした。そこから東京藝術大学を卒業されたご夫婦が営むピアノ教室に移って、高校を卒業するまでレッスンを受けました。

いっぽうで、高校生のころはザ・ローリング・ストーンズをはじめ、当時の海外のロックにすごく影響を受けて、そこから彼らの音楽の原点であるブルースにも関心を持つようになりました。ミシシッピデルタブルースのマニアックなレコードを買ってきて、家で友達と一緒に聴いたりなんかもしてましたね。

そんな感じで音楽に触れながら、卒業後は外国に行ってみたくなってイギリスへ留学したんですけど、そこでもいろんな音楽と出会いました。ザ・ダブリナーズなどのアイリッシュトラッド系から、トラッドフォークのアーティスト、アメリカから来たブルースミュージシャンまで、たくさんのライブを観ましたね」

青年期にイギリスでこうした音楽体験を得た日向敏文は、1974年にはアメリカに渡ることになる。アメリカでは、ウィスコンシン州アッシュランドのノースランド・カレッジに入学。環境学を学ぶ学生だった彼は、ひとつの出会いから改めて音楽の道へと導かれることになった。

「高校生のころに背伸びしてレイチェル・カーソンの『沈黙の春』を読んで感化されたこともあり、環境学を学びたいと思ってアメリカへ移りました。大学は人口9,000人ぐらいの小さな田舎町にあったんですが、あるときバーでトランペットを演奏しているヒッピーのミュージシャンと出会ったんです。僕がキーボードを弾いていると、いつの間にか一緒に演奏することになって。ブルースのアドリブをジャムセッションで弾いていたら、『なんでそんなプレイができるんだ?』と不思議がられました(笑)。

いろいろと話をしているうちに、彼はブルース・スプリングスティーンと同郷で、ニュージャージー時代に一緒に演奏したことがあると言っていて、こんな出会いもあるんだと感慨深かったですね。彼はバークリー音楽大学でトランペットを習った経験もあるそうで、『お前もバークリーに行けよ』と気軽な感じで提案されました。そのころは、自分が本格的に音楽を学び、その道で生きていくなんて全然考えていなかったんですが、日本のように子どものころから英才教育を受けて演奏家になるのではなく、こんなラフな感じで音楽の道に入れるというのも、アメリカの面白いところだなと思いましたね」

アメリカに渡ってから、キーボーディストとしてブルースバンドやビッグバンドに参加するなど、徐々に音楽活動が広がっていくなかで、日向敏文は偶然出会ったトランペット奏者のアドバイスに導かれ、バークリー音楽大学への転校を決意する。

「日本では、バークリー音楽大学と聞くとジャズの名門というイメージが強いかもしれませんが、実際にはプログレッシブロックが好きな人もいればパンクロックが好きな人もいるし、かと思えば、サルサにカントリー&ウェスタンを専門にしている学生までいる。もう何でもアリなんですよ。でも、ここで得られた音楽や人との出会いが、その後の音楽家人生の大きな糧になりましたね」

ISIS (Official Music Video)

自身が語るように、一見するとカオスのような学びの場でありながら、この自由過ぎる音楽体験があったからこそ、日向敏文の作品からは類稀な色彩の豊かさや奥行き感が感じ取れるのではないだろうか。

その後、日向敏文は1978年にミネソタ州立大学音楽部に転校。そこでは、4年間にわたってクラシックのピアノを専攻し、音楽理論、作曲、オーケストレーションを学んだ。彼にとって特に重要な位置を占めるのが、ラヴェルやプーランクといった20世紀初頭から半ばにかけて活躍したフランスの作曲家たちだという。

「もう、単純に憧れの対象というか、彼らの仕事は追いつづけましたね。プーランクら“フランス6人組”よりも若い世代の作曲家だと、アンリ・デュティユーに一番興味を惹かれました。彼の曲はヴァイオリンやコントラバスのハーモニクスを使うんですが、その微妙な倍音の響きにシンバルのロールが加わって、何とも言えない美しい和音を作るんですよ。通常の合奏で想定される和声ではなくて、共振によってだけ生まれるハーモニーというか……。

実は以前、デュティユーの譜面を楽譜作成ソフトで起こしてみて、何となく理解していたつもりになっていたんですけど、サントリーホールで実際に彼の曲が上演されると聞いて行ったら、出てくる音がコンピュータ上で再現したものと全然違うことに気付きました。端的に“別の和声”と言って良いぐらいのレベルで印象が違うわけです。つまり、演奏現場の楽器同士の共鳴によって微妙な音響が生まれているんですね。こういう効果を意図的に求めた作曲家というのは、やっぱりすごいなと感じます」

“ハーモニーとしての音響”への研ぎ澄まされた意識は、日向敏文の作品からも鮮やかに聴き取れるものだ。アコースティック楽器の響きはもちろん、特にシンセサイザーの使用法にそうした“譜面化できない何か”への志向が顕著に感じられもする。

「まさしくそれがシンセサイザーの面白さでもありますよね。また、近年だと、オーラヴル・アルナルズとか、ニルス・フラームとか、アコースティックのピアノに電子楽器の音を組み合わせたり、ピアノのハンマーと弦の間に布をはさんで独特の柔らかな響きで録音したり、そういう考え方にはやはり刺激を受けます。固定されたトーナリティ(調性:曲の全体もしくは一部に、曲のもとになる音や音階が感じられること)の捉え方から浮遊した、別種の方法を模索する姿勢。これは僕が音楽を作る上で、大事にしたいと思うことのひとつです」

光と水 (Official Music Video)

こうしたクラシック音楽における新潮流は、近年“ポストクラシカル”“コンテンポラリークラシカル”などと呼ばれて大きな趨勢を形作っており、日向敏文の作品にも同様の美意識がみなぎっているように感じる。

ここで日向敏文自身に聞いてみたいのが、昨今DJカルチャーを巻き込みつつリバイバルしている“ニューエイジミュージック”との違いだ。仮にポストクラシカル的なものを“ピアノや電子楽器を軸とした静謐な音楽”と考えるなら、ニューエイジミュージックとの差異も微妙なものに思えてくるわけだが……。

「ポストクラシカルとニューエイジミュージックに違いがあるとすれば、それはやっぱり、クラシック音楽に対する自覚的な意識や見識が反映されているかどうかではないでしょうか。反映されているのが前者で、無自覚的なものが後者だろうと思います。もちろん、それ以外の基準もあると思いますけどね。

ニューエイジミュージックというのは、演奏する側にしても聴く側にしても、あくまで感覚的なものを重視しますよね。だから構造的にも結構シンプルだったりする。複雑な響きで瞑想を邪魔されてはいけないから、単純な音階や和音が使われやすいし、むしろその方が望ましいわけです。パーカッションの使い方にしても、クラシック的な音楽とはどこか違います。

ポストクラシカルの場合は、シンプルで音数の少ない音楽をやるにしても、微妙にどこかシリアスなクラシック音楽由来の美意識があるんですよね。僕が音楽を作り始めたころは“ポストクラシカル”という概念もなくて、いろいろなところでニューエイジミュージックと混同された記憶があります。ピアノを弾いていれば、すぐに“ウィンダム・ヒル”レーベル、つまりジョージ・ウィンストン的なものだと思われたし……。シンセサイザーを使うにしても、もっとスピリチュアル色の濃い音楽が一般には求められがちだったと思います」

最後に、今後取り組んでみたいことを聞いてみた。

「曲のストックがいっぱいあるので、いつか自分なりのオーケストラ作品を作ってみたいですね。クラシック音楽の作曲って、ある時期からどうも難解な方向に振れすぎていると僕個人は感じていて。作曲コンクールで受けが良い曲は、やっぱりいかにも現代音楽的なものがメインですよね。逆に言えば、少し難解なぐらいじゃないと批評の俎上にも載らない。かと言って、ベートーヴェンやチャイコフスキーを模した曲を今作っても面白くないわけですし……。

つくづく思うのが、“優れたメロディを書くのが最も難しい”ということ。作曲家として実感するんですが、無調(※調性がない音楽)というのはある意味、逃げでもあるんですよね。8小節のなかで印象的なメロディを書き切るのと、同じ時間のなかでテクスチャーが全面化した無調の音楽をやるのは、本質的に違う行為だという気がします。そのなかで僕は、どうしても良いメロディを書くことにこだわっていたいんです」

改めて新作『ANGELS IN DYSTOPIA Nocturnes & Preludes』を聴いてみれば、こうしたメロディ志向の具現化としても優れた作品だと気付くはずだ。

「エンニオ・モリコーネが、インタビューで『自分の曲はアバンギャルドだ』と言っているんですけど、その意味が今はとてもよくわかる気がします。彼の曲は一般的に言えばアバンギャルドとは言い難いわけですが、メロディもオーケストレーションもものすごく練られているんですよね。

逆に、映画音楽では優れたメロディを書いている人がオリジナル曲を描き下ろすと、途端に精彩を欠くっていう例も少なくない。映画音楽はテーマありきですが、オリジナルの作品になると抽象的になってしまう。その区別もあくまで恣意的なものでしかないはずですし、いろんな作品でもっとメロディを前面に出しても面白いのにと思ってしまうんです。そんなふうに、メロディを生み出すというのはとても難しいからこそ、いつでも挑戦したくなりますね」

文・取材:柴崎祐二

『ANGELS IN DYSTOPIA Nocturnes & Preludes』

日向敏文

発売中

価格:3,300円

<収録曲>

01.Fields of Flowers

02.Angels in Dystopia

03.Prelude in G minor

04.Little Rascal on a Time Machine

05.Phantom of Hope

06.So Near and Dear

07.Remembrance of Snow

08.Neverland

09.Lost in the Tide

10.Marigold

11.Sanctum

12.Nocturne in G minor

13.Sylvia and Company

14.Sea of Galaxies

15.Reflections(Piano Version)

16.Rhapsody in G minor

17.Books and a Fireplace

18.Nocturne in E flat major

19.Two Menuets(Piano Version)

20.Maurice at the Beach

21.Garden of Winter Rose

22.Thunder Sky

23.Marigold(Epilogue)

24.Moonlight and a Shadow

日向敏文公式サイト

https://toshifumihinata.com/jp/

『ANGELS IN DYSTOPIA Nocturnes & Preludes』特設サイト

https://www.110107.com/s/oto/page/hinata_toshihumi

アルファミュージック公式サイト

https://alfamusic.co.jp

Masterworks公式サイト

https://sonymusicmasterworks.com/

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27

ソニーミュージック公式SNSをフォローして

Cocotameの最新情報をチェック!