YOASOBIが楽曲「ツバメ」に込めた想い――“ともに生きる”というメッセージをどのように伝えたのか【前編】

2023.03.15

2023.03.14

ソニーミュージックグループでは、持続可能な社会の発展を目指して、環境に配慮した活動や社会貢献活動、多様な社会に向けた活動など、エンタテインメントを通じたさまざまな取り組みを行なっている。連載企画「サステナビリティ ~私たちにできること~」では、そんなサステナビリティ活動に取り組む人たちに話を聞いていく。

今回は、SDGsを楽しく学ぶNHK Eテレの番組シリーズ『ひろがれ!いろとりどり』のテーマソングとしてYOASOBIが書き下ろした「ツバメ」にスポットを当てる。楽曲の原作となったのは、15歳の若者が生み出したひとつの物語。700を超える応募作のなかから選ばれ、“ともに生きる”というSDGsの本質を体現したそのストーリーは、YOASOBIの疾走感あふれるサウンドとも相まって、多くの人の心をとらえた。

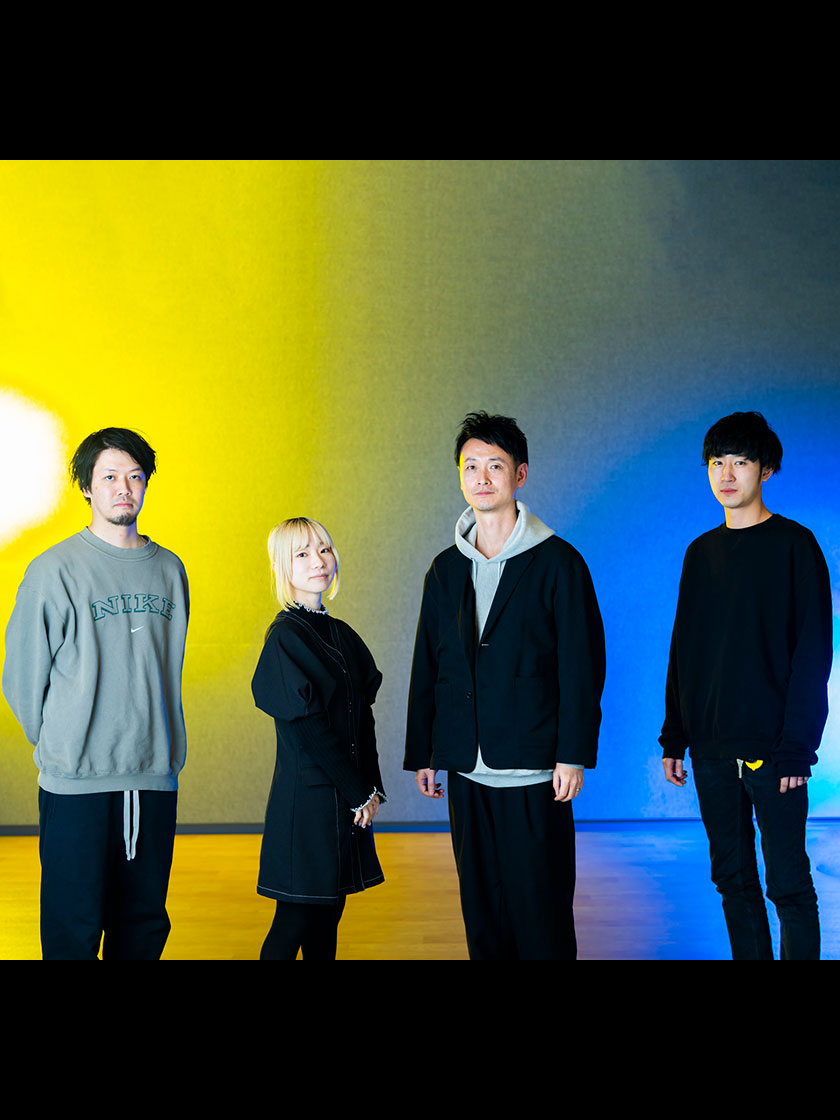

世代も国境も超えて愛されるナンバーは、いかにして生まれたのか。企画を立案したEテレのチーフプロデューサーと、YOASOBIをサポートしたソニーミュージックのスタッフ3人にそのプロセスを語ってもらった。

後編では、楽曲「ツバメ」の制作を通してSDGsというテーマとどう向き合ったか、スタッフの意識の変化を追う。

佐藤正和

Sato Masakazu

日本放送協会

クリエーターセンター 第1制作センター(教育・次世代)

チーフプロデューサー

屋代陽平

Yashiro Yohei

ソニー・ミュージックエンタテインメント

山本秀哉

Yamamoto Shuya

ソニー・ミュージックレーベルズ

ソニー・ミュージックエンタテインメント

吉野麻美

Yoshino Asami

ソニー・ミュージックレーベルズ

――(前編からつづく)「ツバメ」の楽曲制作は、実際はどのように進められていったのでしょう?

山本:基本的にはいつもと同じ流れでした。コンポーザーのAyaseとは、グランプリ受賞作をベースに大まかな方向性を相談して、そこからは彼が自由にイメージを膨らませていく。いつも、チームのLINEグループに最初のデモが送られてくるんですね。その段階ではまだ詞はなくて、打ち込みのオケに鼻歌のメロディが乗った程度の音源なんですけど、今回はその時点でほぼ完成形がイメージできましたし、チーム内でも手応えを感じましたね。

吉野:最初から焦点がピシッと合っている感じでしたよね。

──番組制作プロデューサーとして、佐藤さんの第一印象はいかがでしたか?

佐藤:そうですね。「キターー!」って感じでしょうか(笑)。

屋代:立場上、それ以外にコメントのしようがないですよね(笑)。

佐藤:いえいえ、本当の本当ですよ。ただ、今だから正直に言うと、最初のデモを聴く前はすごく怖かったです。何しろその前に打ちあがったのが「パプリカ」だったので。YOASOBIのおふたりの実力を頭では理解していましたが、はたしてあの感動に負けないものがあがってくるのかなと。それだけに、デモを聴いたときの安堵感は大きかったですね。「YOASOBIありがとう!!」という感謝と、「これなら絶対いける!」という高揚感が同時に込みあげてきました。聴きながら、子どもたちが踊っている画がすぐイメージできたのが何よりうれしかったです。

──Ayaseさんに対して、事前に希望とか注文のようなものは?

佐藤:振り付けをして、子どもたちにダンスをしてもらうことは最初から考えていたので、「踊れるテンポ感でお願いします」というのはお伝えしました。あとはバッと流行って飽きられちゃう曲にしたくなかったので、「長く愛される曲にしてください」とか(笑)。そういった曖昧で難しいお願いはいくつかしましたけど、曲作りについては完全にお任せでした。経験上、その方が絶対に良いものになるはずだと思ったので。

山本:制作サイド的にも、そこはすごく有り難かったです。楽曲を仕上げていく過程でAyaseとよく話していたのは、幅広い世代に向けて間口を広げることと、音楽的な面白さとのバランスですね。Ayase自身の個性とか好みを強く出しすぎた結果、子どもたちが歌えなくなってしまっては意味がありません。かと言って、ただ歌唱の難易度を下げれば良いのかというとそれも違う。

先ほども話に出たように、ことSDGsに関しては、子どもたちは我々大人が想像している以上のことを感じ取っています。なので全体的にはシンプルにまとめつつ、アレンジ面では少し変わったリズムを混ぜてみたり。両者の間にある、ごくごく微妙なラインを探っていこうというのは、制作時のテーマになりましたね。

佐藤:「パプリカ」もそうでしたが、聴き手を飽きさせない工夫がすごいですよね。そこはAyaseさんはじめ、制作チームの皆さんのプロのお仕事だなと感じました。

山本:ディテールの作り込みによって、楽曲の賞味期限というのは変わってくると思うんです。だから、キー設定もいろいろ検討しました。例えば従来のYOASOBIのナンバーでは、最後のサビだけ音階を少しあげているんですね。J-POPではわりとオーソドックスな手法なんですが、今回の「ツバメ」だけはそれをやっていません。ずっと同じキーで通しています。実はAyaseは、いつものように後半をあげたバージョンも作っていたんですけど。

佐藤:そうだったんですね。

山本:はい。でも聴き比べてみて、「今回はあげなくても良いかも」という話になったんです。サウンド面では細かいギミックを詰め込みつつ、メロディについては誰でも口ずさめる歌いやすさを優先しました。

――「ツバメ」の歌唱やMIKIKOの振り付けによる「ツバメダンス」のパフォーマンスには、ミドリーズという子どもたちのユニットが参加しています。彼らとのコラボについては、どのようなイメージを共有されていましたか?

屋代:メロディを詰めていく過程では、これで子どもたちにも無理なく歌えるだろうかとか、子どもたちのコーラスをより映えさせるにはどうすれば良いかという、そういう議論は細かく重ねていきました。でも実際のレコーディングは、こちらの想像していた以上で(笑)。

吉野:ミドリーズのはじけっぷりがすごかったですね! 本当に楽しそうに歌ってくれて。曲に素晴らしいパワーを吹き込んでくれました。スタジオでのAyaseとikuraのうれしそうな表情が忘れられません。

屋代:子どもは正直ですから、大人がどんなに計算しても、面白くないものには絶対に反応しませんよね。「ツバメ」のレコーディングでは改めてそれを実感しました。YOASOBIにとっても、これまでになかったタイプの楽曲でしたし、それこそ世代を超えた人たちが合唱したり、踊ったりしている映像がすぐ目に浮かびました。YOASOBIの新たな一面として、今後ライブでも新しい展開が期待できそうだなと思いましたし、2023年現在、実際にそうなっています。

──ミドリーズは小学2年生から6年生の5人からなるユニットですが、メンバーの選考ではどんなことを重視されたのでしょう?

佐藤:オーディションにはNHKのスタッフだけでなく、YOASOBIのおふたりやソニーミュージックの皆さんにも参加していただきました。なので、皆さんそれぞれの視点があると思うのですが、私個人としてはやっぱり素直さでしょうか。

与えられた役をソツなくこなせるタイプよりは、その場を素で楽しめる子。あとは、ほかの子たちが喋っているのをしっかり聞けること。特に今回は、ハンディキャップのある子どもにもグループに入ってほしかったので、そういう基本的な配慮ができているかどうかも注視していました。ですから私自身はオーディション本番より、発表までの待ち時間や、ほかの子たちの発表を見る様子など、スタジオでの立ち居振る舞いをよく観察するようにしていましたね。

──こうして完成した「ツバメ」は2021年10月1日、NHK『みんなのうた』で初オンエアされました。以降は番組の枠を飛び超え、さまざまな番組の出演者やキャラクターが「ツバメダンス」を踊るなど、NHK全体を巻き込んで展開されています。

■「ツバメ」いろいろバージョンはこちら

佐藤:これについては事前のプラン通りと言いますか。やはり「パプリカ」の成功例がありましたから局内の理解も早かったですし、もろもろスムーズに進みましたね。タイミングも良かった気がします。東京オリンピック・パラリンピックが終わった前後から、社会全体のSDGsに対する関心も急速に高まってきて、「会社の研修で楽曲を使わせてもらえませんか」とか、「地方公共団体のイベントで『ツバメ』を踊りたい」とか、NHK以外からもいろいろな問い合わせをいただけるようになりました。まさに歌とダンスのパワーですよね。

屋代:ソニーミュージック側から言いますと、NHKの皆さんの本気度とコンテンツの幅広さは半端じゃないなと。もうこの感想に尽きますね(笑)。

吉野:本当にそうですね。リリースから1年半近くたった今も、毎週のようにいろんなコラボ動画が公式サイトにアップされていて、私たちスタッフも日々、楽しみながら見させてもらっています。時間をかけて楽曲を育て、それによってYOASOBIの存在も広く浸透していく。とても有り難い取り組みです。

屋代:2022年はEテレのさまざまな番組と関わらせていただき、それぞれの番組の内容や視聴者層に応じた楽曲の打ち出し方について、スタッフの皆さんとこと細かに意見交換することができました。今後のYOASOBIの打ち出し方を考えていく上で、この一連の作業はものすごく貴重な経験だったなと思います。

山本:最近は同世代の友人が、「ツバメ」で踊っている自分たちの子どもの動画を送ってくれたりするんですよね(笑)。純粋に楽しそうな姿を見ると、やはりこのプロジェクトの広がりを実感します。SDGsへの理解が深まった耳で聴くと、Ayaseの歌詞もまた違うふうに響いたりして。そこがまた面白いなと。

──例えばどういった部分ですか?

山本:サビのフレーズが象徴的ですが、「ツバメ」って、聴く人が自由に想像を膨らますことができる曲だと思うんですね。SDGsに関してほとんど知らない人も、既に知識がある人も、それぞれの立場で「うんうん、そうだよね」って思える書き方になっているなと。原作をリスペクトしつつ、イメージは固定しない。もちろんAyase自身のSDGsへのアプローチも反映されていますが、基本はリスナーに対して開かれている。そうやって聴く人と一緒に成長できる懐の深さみたいなものが、今回うまく表現されている気がします。

吉野:私も「ツバメ」プロジェクトを経験したことで、SDGsに対して前よりも気軽にアプローチできるようになりました。例えば、フェスでアーティスト監修のカレーを提供するときもそうだし、昨年スタートした「旅する本屋さん YOASOBI号」という移動式書店のプロジェクトにしてもそう。

細かい部分で「これってSDGs的にどうだろう?」とか「何かSDGsに絡められないかな?」とか、そういったことが自然と頭に浮かぶようになったんです。堅苦しく考えてもしょうがない。自分たちができることからで良いんだなって。

屋代:SDGsが掲げる17の開発目標に対して、すべて100点満点を取れる人なんていない。でも自分たちが何者で、何を大切にしていて、それを守るために何ができるかを考えるきっかけにはなる。そのリアリティというか解像度は、僕も今回のプロジェクトでかなりあがった気がしています。

──2022年11月4日には「ツバメ」の英語歌詞バージョン「The Swallow」も配信され、『セサミストリート』とのコラボ動画も話題を呼びました。また、ユニセフ(国連児童基金)のエグゼクティブディレクターを務めるキャサリン・ラッセルさんが、SNSのアカウントでYOASOBIについて言及するなど、プロジェクトの存在は確実に海外にも広がっています。

So great to join the @NHK_ETV special #WorldChildrensDay program together with #YOASOBI, #Midories & #MIKIKO to promote the #GlobalGoals and child rights. Happy to see children in #Japan sending out powerful messages to the world #ForEveryChild. pic.twitter.com/gmdD1WzVaM

— Catherine Russell (@unicefchief) November 3, 2022

佐藤:SDGs関連の取り組みに関しては、『セサミストリート』はいわば大先輩。同じ志を持つ番組同士、何か一緒にできれば良いなと当初から思っていたんですね。幸い日本側の窓口をソニー・クリエイティブプロダクツが務めてられていたので、そのご縁でお声掛けをしたらトントン拍子で話が決まりました。これもうれしかったですね。

昨年11月には日本ユニセフ協会とコラボし、国連制定の「世界こどもの日」に向けたキャンペーンも行なっています。SDGsは国連が提唱している目標ですし、僕らもこの取り組みを長くつづけていくために、何かひとつ毎年恒例のイベントを設けたいと思っていました。その意味で11月20日の「世界こどもの日」はぴったりだなと。今後もお互いにとってプラスの関係を築いていけたらと思っています。

──それでは最後にもうひとつ。「ツバメ」という曲を通して、今後トライしてみたいことが何かあれば、ぜひ教えてください。

吉野:このあいだ外を歩いていたら、たまたま近くにいた子どもたちが、私が小さいころに聴いていたNHK『みんなのうた』のナンバーを歌っていたんです。めちゃめちゃ楽しそうなテンションで(笑)。私が親しんでいた楽曲が、この子たちにとってもリアルタイムな音楽であることが、何だかとても感慨深くて。

屋代:わかる。よくありますよね、そのシチュエーション。

吉野:世代を超えて共有できる歌って、貴重じゃないですか。今、「ツバメ」を夢中で踊っている子どもたちが成長し、歌やダンスを通してまた次の世代と繋がっていけたら本当に素敵だと思います。月並みですけど、自分は全力でそれをサポートしていけたらって考えています。

山本:自分も同じですね。最初は楽曲が入口でも良いと思います。それをきっかけに、SDGsだけでなくいろんなものに興味を持ってもらって、やがて曲の根底にある世界観だったり、原作に込められたメッセージに辿り着いてもらえたら、本来の役割を果たせたことになるのかなと。楽曲をプロモートしつつ、そういう経路なり機会を丁寧に増やしていくのが大事だと思っています。

屋代:最初にもお話ししたように、私たちソニーミュージックはエンタテインメントの会社です。どんなに重要なものでも、テーマばかりが先行した作品は広がりを欠きがちですよね。その意味で「ツバメ」では、アーティストの皮膚感覚とリアリティをいかしつつ、社会的なメッセージを良い形で楽曲に落とし込むことができました。

もちろん作り手の個性あってのものなので、簡単にメソッド化できるものではないですけど、今後ソニーミュージックがSDGsという課題に向き合っていく上で、すごく良い事例になったと思います。僕たちスタッフもここで学んだことをいかして、楽曲制作からライブの物販まで、いろんなシーンでSDGsを行動に移していきたいですね。

──最後に佐藤プロデューサー、いかがですか?

佐藤:僕自身も皆さんと同じで、「ツバメ」プロジェクトを通じてすごく視野が広がりました。日常のなかには、見えているようで見えていなかったものがまだまだたくさんあります。それを肌で感じることで、人間同士はもちろん、地球上のいろんなモノやコトとの繋がりも深められる。自分という存在は、さまざまな他者の支えで生かされていることに気付けると思うんです。そうすればおのずと普段の振る舞いも変わっていって、隣人を受け容れて思いやったり、ものを丁寧に扱ったりすることができるようになります。

言葉にすると平凡だけど、SDGsはやっぱりそこから始まる気がするんですね。なので僕としては、今後もそういう身近な視点でいろんな情報を発信していきたい。「ツバメ」という楽曲を軸に、そんな気持ちをみんなで共有できれば良いなと思っています。

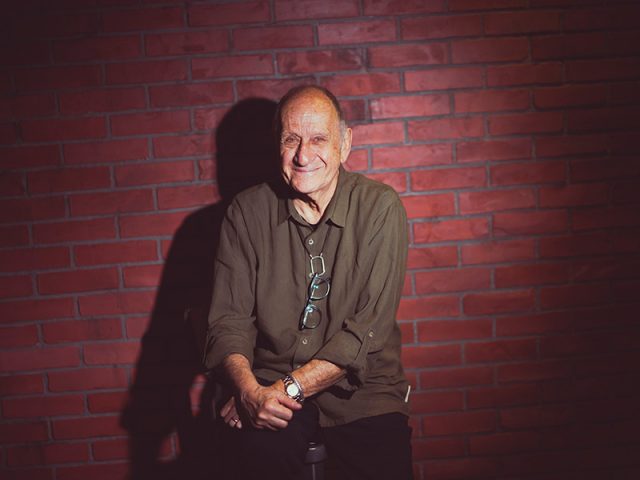

文・取材:大谷隆之

撮影:干川 修

NHK Eテレ『ひろがれ!いろとりどり』番組公式サイト

https://www.nhk.or.jp/irotoridori/

YOASOBI 公式サイト

https://www.yoasobi-music.jp

YOASOBI Twitter

https://twitter.com/YOASOBI_staff

Ayase / YOASOBI YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCvpredjG93ifbCP1Y77JyFA

YOASOBI TikTok

https://www.tiktok.com/@yoasobi_ayase_ikura

monogatary.com

https://monogatary.com/

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27

ソニーミュージック公式SNSをフォローして

Cocotameの最新情報をチェック!