世界を舞台に活躍するピアニスト、小菅優が藤倉大の協奏曲で聴かせたヒューマニティ【後編】

2022.06.24

遠い昔に生まれ、今という時代にも息づくクラシック音楽。その魅力と楽しみ方をお届けする連載「今、聴きたいクラシック」。

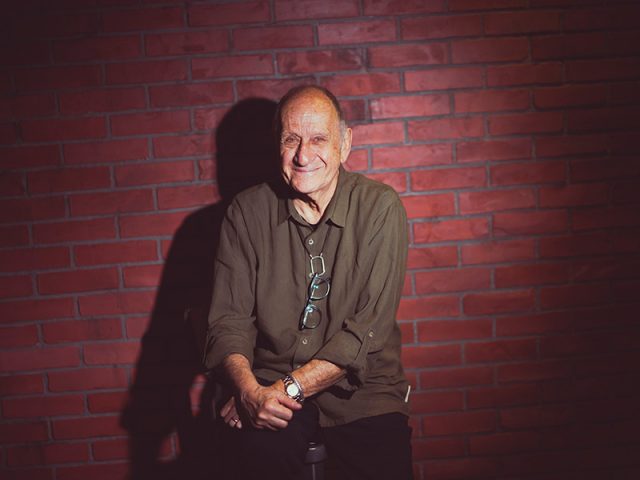

今回は、ピアニストの小菅優をフィーチャーする。10歳でドイツへ渡り、早くから国際的に高く評価され、世界を舞台に演奏活動をつづけてきた真の実力派。深い解釈と類稀なる表現力、その源にある知性とバイタリティは一体どこから湧き出てくるのだろうか。その音楽性と人物像に迫る。

前編では、注目の作曲家、藤倉大が小菅優のために書いたピアノ協奏曲第3番「インパルス」を収録した最新アルバムについて、掘り下げて語ってもらった。

小菅 優

Kosuge Yu

ピアニスト。9歳より演奏活動を開始、10歳でドイツに渡る。2005年ニューヨークのカーネギーホールで、翌2006年にはザルツブルク音楽祭でそれぞれリサイタルデビューし、大成功を収めた。以降、世界的な指揮者&オーケストラとの共演を重ね、各地の音楽祭にも出演、着実に活躍の場を広げている。2010年から2015年にはベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲演奏会(全8回)を東京、大阪で行ない、各方面から絶賛された。第13回新日鉄音楽賞、2004年アメリカ・ワシントン賞、第8回ホテルオークラ音楽賞、第17回出光音楽賞を受賞。2014年に第64回芸術選奨音楽部門 文部科学大臣新人賞、2017年に第48回サントリー音楽賞受賞。

ピアニスト、小菅優のソニー・ミュージックレーベルズからの通算17作目となる新譜が2022年5月にリリースされた。収録曲は、藤倉大のピアノ協奏曲第3番「インパルス」、ラヴェルのピアノ協奏曲 ト長調、そしてもう1曲、藤倉大による「WHIM~ピアノ・ソロのための」。「WHIM」はピアノ協奏曲第3番「インパルス」のカデンツァパート(協奏曲などで独奏者の華やかな技巧を披露する部分)を拡大してピアノ独奏バージョンとしたものである。

レコーディングは2021年10月、BBC交響楽団(以下、BBC響)がロンドンに所有するスタジオで行なわれた。ピアノ協奏曲第3番「インパルス」はモンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団(以下、モンテカルロ・フィル)、読売日本交響楽団(以下、読響)、スイス・ロマンド管弦楽団(以下、スイス・ロマンド管)との共同委嘱によって作曲された作品であり、小菅は2018年モナコでの世界初演(モンテカルロ・フィル/山田和樹指揮)、2019年読響(山田和樹指揮)との日本初演、2020年スイス・ロマンド管(ジョナサン・ノット指揮)とのスイス初演で演奏してきた。このような3カ国での本番を経て十分に演奏に磨きをかけた上で、録音が実現したかたちだ。

このピアノ協奏曲第3番「インパルス」は小菅優をイメージして書かれており、小菅優に献呈されたという点でも大いに注目される。

「(藤倉)大さんとは以前から親交があり仲良しで、私のために作品を書いてくださると提案をいただいたときはすごくうれしかったですね。事前に大さんから『曲を書くけれど、どんな感じがいい?』と電話で相談されたのですが、私はただ『お任せします』とお答えしました。でもひとつだけ、個人的に低音が大好きなので『低音は入れてね』とお願いしたら、本当に入れてくれました(笑)」

■関連記事はこちら

クラシック音楽の作曲家像を更新する。子どものころから変わっていない藤倉大の創造性【前編】

クラシック音楽の作曲家像を更新する。子どものころから変わっていない藤倉大の創造性【後編】

そもそも「インパルス」とは何を意味するのだろうか。感覚的にはなんとなくイメージできても、科学的、物理的な事象として捉えると、かえって人間の感覚からは遠いところに行ってしまうような気がする。

「“インパルス”とは衝動や信号という意味の言葉で、音が相互に影響し合うとか、摩擦し合うといった事象を表わすものでもあります。確かに宇宙的な世界観や科学的な側面もあるのですが、大さんの作品では人間自体の存在や、人間が持つシンプルでストレートな感情といったものにも肉薄している部分がとても面白いと感じています」

これまでにも藤倉大の作品に数多く接してきた小菅優は、藤倉作品のなかには、いわゆる“人間臭さ”があり、抒情的に歌いあげる繊細な旋律というものが必ず存在すると語る。

「この作品は、音やシグナルが影響し合う、摩擦し合う“インパルス”という言葉自体が語っている通り、ピアノにオーケストラが“反応”し、オーケストラがピアノに“反応”する印象が際立っています。そして両者はそれぞれに孤立することはなく、常に一体化し、調和している。こう言うと難しそうに聞こえるかもしれませんが、曲が始まった瞬間から入り込みやすく、聴き手の皆さんも自然に引き込まれて行くような感覚を覚えるのではないかと思います。それが大さんの作品の魅力ですね」

ピアノ協奏曲第3番「インパルス」を演奏する上での技術的な難しさは、その音楽を聴けば一目瞭然だが、単なる超絶技巧という言葉ではくくれない凄まじさがある。小菅優はこんなユニークな見解を聞かせてくれた。

「クライマックスに向かうところで、楽譜4ページにもわたって32分音符がつづくくだりがあるのですが、ここはオーケストラがピアノの旋律の上を行ったり、下を行ったりと波のように感じられ、技巧的にもアンサンブル的にも特に難しい箇所です。弾いていても自分自身に波が覆い被さってくるような感覚。でも同時に、最も快感をくすぐられる箇所と言うのでしょうか、オーガズム的なものが表現されているというか、並々ならぬ興奮を覚えるのもこのくだりなんです」

確かに、小菅優は作品完成後に行なわれた藤倉大との対談においても、この作品に「エロティックな側面がある」と語っていた。

「波のような感覚も、フォルティッシモですごく力強い音だったかと思うと、突然、ふわっとした繊細なピアノ(弱音)になったりします。このように、音自体が織りなす極端なテクスチャ―(質感)の変化や、波が描き出す柔らかさなどにエロティシズムが感じられるのではないでしょうか」

どうやら、この“エロティックな側面”については藤倉大本人も認めているようで、特に女性の演奏家からコメントされることが多いそうだ。

「官能的な部分はどんな作品にもあると思うのですが、大さんの作品の場合、おそらくエロティシズムは“人間味がある”“人間臭さ”ということと表裏一体なんですね」

視点を変えて、この作品のなかで小菅優が最も好きな箇所を尋ねてみた。

「楽譜で言うと最後のページ。この作品は古典的な協奏曲のようにしっかりとカデンツァが書かれているのですが、それが終わったあとにオーケストラが再び入ってくる場面が好きです。少しジャズ的な要素もあるダイナミックなカデンツァが終わったあと、オーケストラがひらひらと雪を降らせるかのように神秘的な音を奏でるんです。そして、それまでの行程を振り返るかのように静謐に終わりへと向かい、最後の最後は高音の“ド”の一音で閉じられる。この瞬間、ふと違う世界に誘われていくかのような感覚にとらわれます」

小菅優はこの最後の“ド”の音にどのような思いを込めているのだろうか。

「永遠というものを感じますね。動的な音の世界につづく静寂があって、そのあとに、さらに果てしない宇宙が広がっている……という永遠につづくドラマが、この“ド”の一音に凝縮されているように感じています」

アルバムに収録されているもうひとつの藤倉作品、「WHIM~ピアノ・ソロのための」も小菅優に献呈されているが、その誕生の経緯もユニークだ。

2019年、ピアノ協奏曲第3番「インパルス」日本初演の際のリハーサルで、小菅優が藤倉大と指揮者の山田和樹にこの作品のカデンツァを弾いて聴かせ、藤倉大がカデンツァパートだけを独奏ピアノ作品として出版することを思い付いたのだという。さらに小菅は、カデンツァのあとにオーケストラが入ってくる最後の部分をどうしても入れてほしいと頼んだそうだ。タイトルの「WHIM」は“思い付き”“気まぐれ”“むら気”などを意味する言葉である。

「独奏で弾くと異なる世界観が感じられます。シンプルな和声だけで構成されているので、より抒情的ですし、独奏であるぶん物理的に空間が広くなって、巨大な宇宙にひとり、ぽつんとたたずんでいるかのような孤独感がありますね。オーケストラと共演しているときよりも、より内面的な音楽を感じます」

“思い付き”というタイトルとは真逆の、深く宇宙的なビジョンと、内なる世界がそこにある。

「大さんは常に自分の世界をしっかりと持っていて、ブレることなくその領域に忠実なのは、本当にすごいと思います」

藤倉作品の存在感が大きい本アルバムではあるが、「インパルス」 と「WHIM」の間に置かれたモーリス・ラヴェルのピアノ協奏曲 ト長調も必聴だ。小菅優の洒脱で精彩なリズム感と研ぎ澄まされたセンスがこの傑作にさらなる生気を与え、絵画や写真を見るように時代の情景が浮かびあがってくる。

「ラヴェル晩年の作品なので、ジャズ的な要素のなかにも内面的な深さがあり、特に第2楽章がこんなに美しい曲はないですね。時代の影響もあって少し暗い影が感じられるところも印象的です」

藤倉大の2作品とはジャズ的な要素という共通点があり、どちらの作品もあからさまにではなく、ふと垣間見えるような感覚でジャズの要素が挿入されているところが魅力的だと小菅優は語る。藤倉大のピアノ協奏曲とラヴェルのピアノ協奏曲という、絶妙なカップリングを導き出した“密やかなジャズの気配”。なんとも素敵だ。

第2楽章では、「イングリッシュホルンをはじめとする木菅楽器のソロパートにピアノが呼応するという対話的要素を存分に味わうことができた」という。ここで、ロンドンで行なわれたレコーディングの模様を振り返ってもらった。

「BBC響とは以前、サカリ・オラモさんの指揮で共演したことがありましたので、メンバーの多くとは旧知の仲で、とてもやりやすかったです。BBC響のメンバーは一人ひとりの個性が強いんです。私はオーケストラの一員であっても各奏者が人間的に語り、主張することが大事だと思っていますので、それを実現している彼らとの共演は刺激的でした。

特にラヴェルの第2楽章での、ピアノと管楽器との対話のくだりでは、彼らがとてもソリスティックに演奏するので興奮しました。私自身、今回はあえて“人間臭い”アルバムが作りたかったこともあり、このメンバーで良かったと感じています」

それにしても、これだけの超絶技巧が駆使された新曲二題とスリリングなラヴェル作品のテイクは、実際、レコーディング現場でどのように進行していったのだろうか?

「1曲を通しで何回か弾いて、部分的にも何度も弾きました。その上で、『部分的にばかり弾いていると全体のトータル感がなくなるから、もう1回通しでやろうか』というようなやり取りがありました。ラヴェルの第2楽章も最初は部分的に弾いていたのですが、やはり最後は、『どうしても通しで弾かせて!』と自分から提案していました。オーケストラのメンバーは皆さん少しお疲れだったようですが、やらせていただいたら、やはりこういうときはとても良いテイクが録れるんですね」

なお、今回の新譜に関しては、オーディオファンにとっても朗報がある。Super Audio CDマルチチャンネルに対応しており、5.0chのサラウンドシステムでも聴けるのだ。この新たな試みについて、小菅優を10代のころから担当してきたソニー・ミュージックレーベルズのプロデューサー、杉田元一はこう語る。

「今まで小菅優のアルバムは2chのステレオ録音でリリースしてきたのですが、BBC響の録音チーム側から『絶対にマルチチャンネルでリリースすべきだ』と言われました。実際、日本以外の国々ではサラウンドシステムがかなり標準になりつつあります。また音質面でも、DSD(Direct Stream Digital)の素晴らしい音質を、Super Audio CDでもハイレゾ配信でもお楽しみいただけます」

小菅優が「3D的な感覚があって想像力をかきたてる」と語る藤倉大の作品をサラウンドシステムで聴けるとは、なんとも期待が高まる。

文・取材:朝岡久美子

撮影:高木あつ子

小菅優オフィシャルサイト:

http://www.yu-kosuge.com/

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27

ソニーミュージック公式SNSをフォローして

Cocotameの最新情報をチェック!