子どもたちが音楽に触れる最初のきっかけを――「ゆるミュージック」に込めた、未来への願い【後編】

2021.02.05

すべての人に楽器を演奏する喜びを――ソニー・ミュージックエンタテインメント(以下、SME)がベンダーとして参加している『世界ゆるミュージック協会』は、さまざまなイベントを通して、未来の音楽ファンと市場を開拓しようとしている。その大きなターゲットのひとつが、まだ楽器経験が少ない子どもたちだ。

『世界ゆるミュージック協会』では、老若男女、誰もが簡単に演奏できる「ゆる楽器」を開発し、2019年から「ゆるミュージック」のイベントを実施。子どもたちに“楽器に触れる原体験”を提供している。

今回は、そんな『世界ゆるミュージック協会』の活動を通して、現場で直接子どもたちと触れ合うSMEのスタッフに「ゆる楽器」のエデュテインメントの可能性について話を聞いた。

前編では、「ゆるミュージック」に欠かせない「ゆる楽器」の開発裏話と、昨年の12月に開催されたクリスマスイベントのレポートもお届けする。

後閑研一

Gokan Kenichi

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

EdgeTechプロジェクト本部MXチーム

プロデューサー

丸子由佳

Maruko Yuka

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

EdgeTechプロジェクト本部MXチーム

「ゆる楽器」とは『世界ゆるミュージック協会』が提唱する、リズム感や音感がなくても、老若男女が簡単に演奏できる楽器。年齢・性別・運動神経に関わらず、誰もが楽しめる新スポーツを提供してきた『世界ゆるスポーツ協会』が母体となり、ソニーグループをはじめ複数の企業が「ゆる楽器」を開発している。

――まず、おふたりが『世界ゆるミュージック協会』に携わることになった経緯を教えてください。

後閑:梶(望)さんが、社内で行なわれた新規事業創出プログラムに企画を出していて、それに手を挙げたのが参加のきっかけです。当初の梶さんの企画は、大枠が「クリエイティブ・ブティックを作りたい」というもので、そのなかで具体案として出てきたのが「ゆるミュージック」でした。それならば「自分も楽器のアイデアがあるんですが」と持ち込んだんです。それが今の『ウルトラライトサックス』ですね。

丸子:私が参加したのは2020年の4月。「ゆるミュージック」が社内で正式にプロジェクトとして発足したタイミングです。ただ、一番最初に携わったのは2019年4月に「Ginza Sony Park」で行なわれた「ゆるミュージック」のイベント、『YURU MUSIC NIGHT & DAY』でした。

後閑:『世界ゆるミュージック協会』のお披露目イベントですね。このとき、丸子さんはサポートで来ていたんですよね。

丸子:はい。当時はSMEのエデュケーション事業部で「音が鳴る靴をつくろう」というプログラミング教育のプログラムを開発していたんです。靴にソニーで開発された『MESH™』というIoTブロックのモジュールを貼って、プログラミングを学びながら靴を自分でデザインする教育エンタテインメントプロジェクトを進めていたんですね。

そうしたら梶(望、SME)さんがそのプロジェクトに興味を持ってくれて、「ゆるミュージック」のお披露目イベントに呼んでくれたんです。それで「ゆるミュージック」は面白そうだなと思って。2020年にプロジェクト化されたときに「私も入りたいです!」とお願いしたんです。

■SMEが「ゆるミュージック」に取り組む理由はこちら

“すべての人に音楽の楽しさを伝えたい”――「ゆるミュージック」で描く音楽業界の未来【前編】

“すべての人に音楽の楽しさを伝えたい”――「ゆるミュージック」で描く音楽業界の未来【後編】

――後閑さんもそうですが、「やりたい」「入りたい」で参加できるものなんですね。

後閑:SMEのEdgeTechプロジェクト本部は、ソニーグループの各社と連携しながらエンタテインメントとテクノロジーを融合させて、新規事業の企画や創出を行なう部署なんです。「ゆるミュージック」に関するプロジェクトもその一環として行なわれていて、実は全員、別に主務や兼務を持っています。なので「ゆるミュージック」については、各イベントを目標にしながら個々がフレキシブルに取り組んでいる状況です。

ただ、僕は音楽や楽器、丸子さんはエデュテインメントと、関係者それぞれがプロジェクトに対する熱量が高いので、現場では楽しく取り組めていますね。

丸子:私は学生時代、教職員を目指していたんですが、いろいろなことを学んでいく内に、学習指導要綱に則ったガチガチのカリキュラムで生徒を指導するのは、何か違うなと違和感を感じていたんです。

そのため社会人になったときは違う道に進んだんですが、やっぱり子どもたちと接点のある仕事がしたいという思いはずっと持っていました。そんなときに、SMEがエンタテインメントと教育を融合したエデュテインメントを手掛けるために、スタッフを募集していると知って。

楽しく学ぶという理念、エンタテインメントと教育の融合をビジネスにするというのは、まさに自分が理想としていた職業だと思って、応募して中途入社したんですね。

だから、この「ゆるミュージック」のプロジェクトも絶対にやりたいと思って。そういう熱量を持って取り組んでいるとチャンスをくれるのは、ソニーミュージックグループという会社の特徴だと感じています。

――なるほど。それでは、具体的に「ゆる楽器」について伺っていきたいと思います。昨年の12月、國學院大學附属幼稚園で開催された『いきなりクリスマスコンサート』では、『ウルトラライトサックス』と『ウルトラライトトランペット』、そして『はらドラム』も使われていました。まずは、この3つの「ゆる楽器」が制作された経緯を教えてください。

後閑:『ウルトラライトサックス』は、「カズーという膜鳴楽器に音程補正ソフトウェアを加えれば、ブルースハープのような音程感がある楽器を作れるんじゃない」というアイデアから始まりました。まず試作品を作って動画を撮り、みんなに見せたところ、『世界ゆるミュージック協会』代表理事の澤田(智洋)さんから「すごく面白いんですが、カズーではなく、もっとメジャーなサックスでできませんか」という指摘があって。

それで探したところ、ちょうど良いサイズのサックスの玩具があったので、響かせ方で音程が変わるシステムとサックスの玩具を組み合わせて「ゆる楽器」にしてみました。

――それでは、かなり早い段階から開発が進められていたんですね。

後閑:PCのキーボードで演奏する『TYPE PLAYER』や、ポーズによってコードを鳴らせる『POSE GUITAR』などのほかの「ゆる楽器」は既にあったので、おそらく4~5番目くらいのプロダクトですね。ちなみに、『ウルトラライトトランペット』も同じ原理でできていて兄弟モデルということになります。

――身体にパッドを装着して音を鳴らす『はらドラム』はいかがでしょうか。

後閑:『はらドラム』も澤田さんが「腹鼓のようにお腹をポンポン叩く動きを楽器にしたい」と言っていたのがきっかけで開発したものです。腹鼓はやるのも見るのも滑稽で楽しいじゃないですか。特に子どもは喜んでくれますし。実際、今回のイベントでも、自分の身体を触ると音が出るという体験をみんな楽しんでくれていたので、「ゆる楽器」にぴったりだなと思いました。

――個別の楽器について、もう少し詳細を伺います。『ウルトラライトサックス』『ウルトラライトトランペット』は、今の形になるまでにどのような改良がされてきたのでしょうか。

後閑:最初に『ウルトラライトサックス』を作ったときは、市販のボーカルエフェクターを使っていました。ただ、そのボーカルエフェクターが高価で結構重たかったんですね。それだと量産もしにくいので、同じチームでソニーグループのエンジニアの方々とつながりがある福田(正俊、SME)さんに、もっと扱いやすい小型PCがないか相談したところ「ソニーでも応用できそうなものを作っているよ」と。

それで、ソニー・セミコンダクタソリューションズ(以下、SSS)の方を紹介してもらって、SSSが開発しているIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボードの『SPRESENSE™』が使えて、しかも安価にできることがわかったんです。そこから自分でも『SPRESENSE』のプログラミングを勉強して、より使いやすい楽器を目指しました。

――『ウルトラライトサックス』は現在のバージョンでほぼ完成形と言って良いのでしょうか?

後閑:まだ100点満点中30点ぐらいですね。今のものでは、子どもが直観的に使えないと思います。

丸子:確かに子どもにはまだハードルが高いですね。今回のイベントでは、國學院大學附属幼稚園と目黒のスタジオをネットワークでつないでプログラムを行なったんですが、目黒のほうでは楽器の準備をするのが私しかいなくて。当日、『ウルトラライトサックス』が届いて起動させようとしたんですが、どうしたら良いのかわからず、後閑さんにずっと電話してました(笑)。

後閑:(笑)。現状では準備まで含めると、正直、まだ子どもが扱える「ゆる楽器」は実現できていません。だから“テクノロジーで楽器を簡単にする”という「ゆる楽器」のコンセプトを形にするには、もっと頑張らないといけないと感じています。

――『ウルトラライトサックス』を実際に子どもたちに使ってもらったことで、“ゆるくない”部分が見えてきたということですね。

後閑:そうですね。例えば『ウルトラライトサックス』にはマウスピースが付いていますが、昨今の事情から子どもが口をつけるのを避けたかったので、マイクを内蔵してマスクを着けたまま演奏できるように設計したんです。

ところが幼稚園に持っていって、子どもたちに『ウルトラライトサックス』を渡したら、即座にマウスピースに口をつけてしまって(笑)。ああ、こういうものは、口をつけないようなデザインにしないといけないんだなと痛感しました。

また『はらドラム』では、音色が変えられる黄色のスイッチがあるんですが、そのスイッチの説明をしなかった子どもたちのグループは、普通に演奏していました。しかし、説明を聞いた子どもたちは、みんなが一斉に音が一番響く“鐘の音”に変更してしまって。演奏がかなりカオスになってしまいました(笑)。

だからといって、音色を変更する機能をなくしてしまったら、子どもたちは楽しくない。操作の“わかりやすさ”と音としての“わかりやすさ”を保った上で、無茶な使い方にも耐える。子どもたちに使ってもらうなら、これがとても大事なことだと実感しましたね。

――「ゆる楽器」の“ゆる”の部分を実現するためには、まだまだ試行錯誤が必要なんですね。

後閑:そうやって子どもが直観的にいじれるようになるためには、やはりUX(ユーザー・エクスペリエンス)をちゃんとデザインしないといけないということですね。

2020年12月21日、『世界ゆるミュージック協会』が主催する『いきなりクリスマスコンサート』が、國學院大學附属幼稚園と目黒のスタジオの2箇所を拠点に開催された。

今回のイベントは、それぞれの会場を、ソニーネットワークコミュニケーションズの高速インターネット回線『NURO 光』でつなぎ、ヤマハ株式会社が開発した遠隔地の人とリアルタイムで音楽セッションが楽しめるアプリ『SYNCROOM』を使って、リモート合奏するという内容だ。

午後13時――参加を希望した園児が教室で待機していると、目黒のスタジオから同園の小林先生がモニターに登場。まずは先生と園児全員で「こぶたぬきつねこ」の輪唱を行なうことに。お互いが離れた場所にいながらも、交互に歌を掛け合う様子にタイムラグはなく、園児たちは大盛り上がりだった。

輪唱が終わると、今度は画面に『ノージーのひらめき工房』(NHK Eテレ)などで活躍するアーティストのチーミーが登場。生徒たちは大歓声でチーミーを迎えると、「ゆる楽器」を使った合奏を行なった。生徒たちが持っている「ゆる楽器」は、誰もが音程を外さずに吹くことができる『ウルトラライトサックス』『ウルトラライトトランペット』、そしてお腹を叩くように演奏する『はらドラム』、さらにはソニーのロボット・プログラミング学習キット『KOOV®』で作成したロボットドラムだ。

生徒たちはチーミーの歌と一緒に『きらきら星』『ジングル・ベル』『赤鼻のトナカイ』を楽しそうに合奏していた。『ウルトラライトサックス』を吹いた、園児のおくなかるなちゃんは「すぐに音が鳴らせて楽しかった」と話し、『ウルトラライトトランペット』を使った、ささきりのちゃんは「最初は緊張したけど、楽しかったです」と満足そう。子どもたちの歌声が杉並と目黒で響き合ったイベントだった。

國學院大學附属幼稚園

小林育代先生

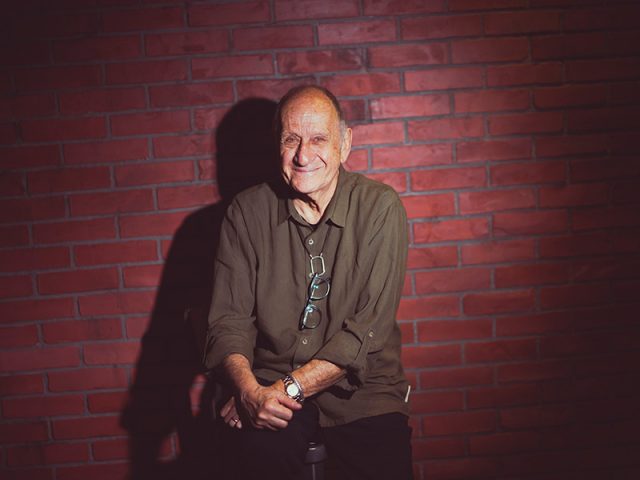

チーミー

「会いに行ける歌のお兄さん」として、子どもたちやパパ、ママから大人気のマルチアーティスト。

「目黒のスタジオの声と幼稚園のリアクションで、どれくらいのタイムラグが発生するのか、正直、不安でしたが、実際にやってみたらまったく違和感なく意思の疎通も輪唱もできました。子どもたちが笑っている表情も喜んでいる姿も見ることができて、すごく身近な距離感でやり取りができたと思います」(小林先生)

「僕はイベントのときは、子どもたちとの距離感、場の空気感を大切にするようにしています。今回はリモートという形でしたが、子どもたちが僕のすぐそばにいるような感じがして、表情もとてもはっきりと見えました。普段リアルで行なうイベントと遜色なくできたので、とても良かったです」(チーミー)

イベントで子どもたちは「ゆる楽器」で楽しい合奏を行なった。その姿は、ふたりにとっても刺激的なものだったという。

「子どもたちにとって、楽器遊びはすごく大好きな遊びのひとつです。幼稚園でも楽器を使って遊んだり、発表会をしているのですが、ひとつの楽器、曲が演奏できるようになるのに、やっぱり2週間ぐらいは練習期間を取ります。でも、今日のイベントを見たら、子どもたちは練習しなくても好きな楽器を気軽に楽しめていたので、それは素晴らしいなと感じました」(小林先生)

「楽器って何かきっかけがないと、なかなか触る機会がないと思うんです。習い事であったり、たまたま両親が音楽に興味があったり。ハードルがやや高い世界だと感じています。今回の『ゆる楽器』『ゆるミュージック』は、ハードルの低いところから入るイベントだったので、トランペットやサックスに興味のある子や、楽器に触れたことのない子にとってはとても恵まれた試みだったんじゃないかと思います」(チーミー)

改めて『いきなりクリスマスコンサート』を終えて、どんな手応えを感じたのだろうか。

「今日の経験は子どもたちにとっても楽しかったと思います。それはみんなの表情からも感じることができました。これからもこういった催しをできたら良いなと思います」(小林先生)

「今回の『ゆるミュージック』とリモート環境を使えば、もっと多くの人々とつながることができるんじゃないかと思いました。リアルのイベントだと全国の幼稚園や保育園が足並みを揃えるのは大変かもしれませんが、リモートなら、そのハードルを下げることができるのではないでしょうか。どんなに技術が発達しても、どんなに時代が変わろうとも、音楽はなくならないと思います。大勢で一体感を味わったり、一緒に歌を共有する喜びはいつまでも変わらないと思うので、このリモート環境で、もっと多彩なイベントが実現できることを楽しみにしています」(チーミー)

文・取材:志田英邦

撮影:冨田 望/干川 修

© 2019-2020 World YURU Music.

© 2015-2020 World YURU Sports.

世界ゆるミュージック協会

https://yurumusic.com/

世界ゆるスポーツ協会

https://yurusports.com/

澤田智洋 Twitter

https://twitter.com/sawadayuru

チーミーオフィシャルHP

http://chi-mey.com

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.19

2024.07.05

2024.07.05

2024.06.27

ソニーミュージック公式SNSをフォローして

Cocotameの最新情報をチェック!